教科書には載っていない!戦国時代の「意外な真実」

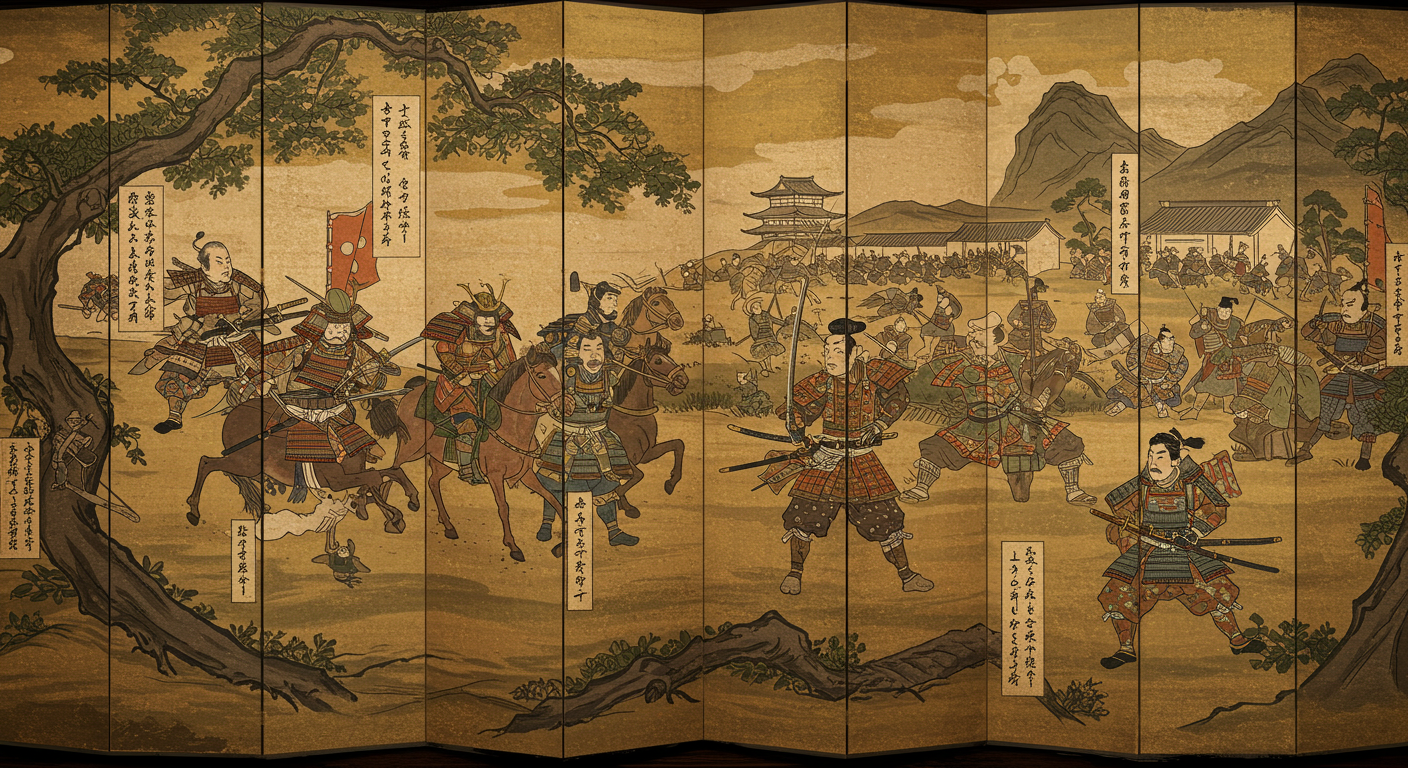

戦国時代といえば、武将たちが刀を振りかざして戦場を駆け回る勇猛果敢なイメージが強いですが、実は教科書では語られない「意外な一面」がたくさんあります。有名な武将たちの私生活や、当時の人々の日常生活には、現代の私たちが驚くような面白いエピソードが満載です。

歴史の教科書では、政治的な出来事や大きな戦いばかりが注目されがちですが、実際の戦国時代は、現代とそれほど変わらない「人間らしい」生活が営まれていました。武将たちも私たちと同じように、好きな食べ物があり、健康を気遣い、身だしなみに気を使い、時には失敗もする、ごく普通の人間だったのです。

これらの豆知識を知ることで、戦国時代がぐっと身近に感じられるようになります。また、当時の技術水準や文化的背景を理解することで、現代社会との意外な共通点や、時代を超えた人間の普遍性を発見することができます。

本記事では、そんな戦国時代の「知られざる面白い事実」を10個厳選してご紹介します。これらの豆知識は、歴史研究の進歩により明らかになった最新の知見や、古文書に記された興味深いエピソードに基づいています。読み終わる頃には、戦国時代に対する見方が大きく変わっているかもしれません。

歴史の面白さは、単に年号や事件を覚えることではなく、過去の人々の生き生きとした姿を想像し、彼らとの共通点を見つけることにあります。戦国武将たちの意外な一面を知ることで、歴史がより身近で親しみやすいものになるでしょう。

織田信長は甘党だった!?意外な好物

南蛮菓子への情熱

織田信長といえば、冷酷で合理的な戦国武将というイメージが強いですが、実は大の甘いもの好きだったことが近年の研究で明らかになっています。特に、ポルトガルから伝来した南蛮菓子に強い関心を示し、積極的に取り寄せて味わっていました。

信長が愛用していたとされる南蛮菓子の中でも、特に有名なのが「金平糖」です。現在でもお祭りの屋台などで見かけるこの砂糖菓子は、実は戦国時代にポルトガル人によって日本に伝えられました。信長はこの金平糖を非常に気に入り、重要な客人をもてなす際の特別な菓子として使用していました。

また、「カステラ」の原型となる南蛮風のスポンジケーキも、信長のお気に入りでした。これらの菓子は当時としては非常に高価で珍しいものでしたが、信長は惜しみなく資金を投じて入手していました。その背景には、単なる甘いもの好きを超えて、新しい文化への好奇心と、客人への最高のもてなしを提供したいという信長なりの配慮があったと考えられています。

信長の甘いもの好きは、家臣たちの間でも有名でした。戦勝の祝いや重要な会議の後には、必ずこれらの南蛮菓子が振る舞われ、家臣たちも信長と一緒に甘いひとときを楽しんでいたようです。

安土城での菓子作り

信長は安土城において、専用の菓子作り場を設けていたという記録があります。これは単に菓子を保管する場所ではなく、実際に職人を雇って菓子を製造していた本格的な工房でした。

この菓子工房では、南蛮菓子の製法を日本人職人に学ばせ、日本独自の改良を加えた菓子の開発も行われていました。砂糖の使用量を調整したり、日本人の味覚に合うように香料を工夫したりと、現代でいう商品開発のような活動が既に行われていたのです。

信長は自らもこの菓子作りに関心を示し、時には工房を視察して職人たちと意見交換を行っていました。新しい技術や文化を積極的に取り入れる信長らしい姿勢が、菓子作りにおいても発揮されていたのです。

また、この工房で作られた菓子は、外交の贈り物としても活用されました。他の大名や朝廷への贈答品として、信長オリジナルの菓子が使われることもあり、これが信長の文化的センスと経済力をアピールする効果的な手段となっていました。

茶の湯との関係

信長の甘いもの好きは、茶の湯文化とも深く関係していました。茶席において菓子は重要な要素であり、信長は茶の湯のもてなしにおいても、最高級の菓子を用意することで客人への敬意を表現していました。

千利休をはじめとする茶人たちとの交流の中で、信長は菓子の美的価値についても学んでいました。味だけでなく、見た目の美しさや季節感の表現など、菓子の芸術的側面にも関心を示していたのです。

信長の茶会では、通常の和菓子に加えて南蛮菓子も供され、これが当時としては非常に斬新で話題性のある演出となっていました。伝統的な日本文化と新しい南蛮文化を融合させる信長の革新的な発想が、菓子の選択にも表れていたのです。

健康への配慮

意外なことに、信長の甘いもの好きは、当時の医学的知識に基づいた健康への配慮でもありました。戦国時代の医学では、砂糖は薬としても使用されており、疲労回復や気力向上の効果があるとされていました。

激務に追われる信長にとって、甘いものは単なる嗜好品ではなく、体調管理の一環でもあったのです。戦場から帰った後や重要な政務の後に甘いものを摂取することで、疲れた体と心を回復させていたと考えられています。

また、信長は家臣たちの健康管理にも気を配っており、重要な任務を担う家臣には、栄養価の高い菓子を差し入れることもありました。これは現代でいう福利厚生の先駆けとも言える配慮でした。

徳川家康は薬オタク?健康長寿を支えた習慣

薬草栽培への情熱

徳川家康が75歳まで生きた(当時としては異例の長寿)背景には、彼の徹底した健康管理がありました。家康は若い頃から薬草に強い関心を示し、居城周辺に薬草園を作って様々な薬草を栽培していました。

家康の薬草園には、当時の日本で入手可能なほぼ全ての薬草が栽培されており、その規模は現代の植物園に匹敵するほどでした。朝鮮人参、甘草、当帰、芍薬など、現在でも漢方薬として使用される薬草はもちろん、南蛮貿易を通じて入手した西洋の薬草まで幅広く収集していました。

家康は自ら薬草の特性を研究し、どの薬草がどのような症状に効果があるかを詳細に記録していました。これらの記録は「家康薬草帳」として後世に伝えられ、江戸時代の本草学発展の基礎となりました。

また、家康は薬草の調合にも自ら取り組んでいました。体調に応じて異なる薬草を組み合わせ、自分専用の薬を作っていたのです。この几帳面な性格と探究心が、家康の健康長寿を支えていたと考えられています。

食事療法と養生法

家康の健康管理は薬草だけにとどまらず、食事療法にも及んでいました。当時としては非常に先進的な栄養学的知識を持っており、季節に応じた食材の選択や、バランスの取れた食事構成を心がけていました。

特に印象的なのは、家康の「麦飯主義」です。当時の武士階級では白米を食べることが地位の象徴とされていましたが、家康は栄養価の高い麦飯を好んで食べていました。これは現代の栄養学的観点から見ても理にかなった選択でした。

また、家康は食事の量と時間にも厳格なルールを設けていました。腹八分目を心がけ、規則正しい時間に食事を摂ることで、消化器系の負担を軽減していました。さらに、食後の軽い運動や、食材の組み合わせにも細心の注意を払っていました。

家康は酒もたしなみましたが、適量を守ることを徹底していました。酒は薬にもなれば毒にもなるという考えから、自分の体調と相談しながら飲酒量を調整していたのです。

運動と精神修養

家康の健康法には、適度な運動と精神修養も含まれていました。鷹狩りは家康の有名な趣味として知られていますが、これは単なる娯楽ではなく、健康維持のための計画的な運動でもありました。

鷹狩りでは長時間の騎馬と歩行が必要であり、これが家康の体力維持に大きく貢献していました。また、自然の中での活動は精神的なリフレッシュ効果もあり、ストレス解消の役割も果たしていました。

家康は瞑想や読書にも時間を割いており、精神的な健康も重視していました。特に仏教や儒教の教えを学ぶことで、心の平安を保ち、ストレスに対する抵抗力を高めていたと考えられています。

医師との連携

家康は当時の一流の医師たちと密接な関係を築き、定期的な健康診断と医療相談を受けていました。曲直瀬道三や片桐且元などの名医との交流を通じて、最新の医学知識を積極的に取り入れていました。

これらの医師たちとの議論を通じて、家康は東洋医学と西洋医学の長所を組み合わせた独自の健康法を確立していきました。単に病気を治療するだけでなく、病気を予防するという現代的な予防医学の概念を、既に実践していたのです。

家康の徹底した健康管理は、単なる個人的な関心を超えて、政治的な戦略でもありました。長生きすることで政権の安定化を図り、徳川家の基盤を確固たるものにしようという計算もあったのです。

戦国時代の「お風呂事情」と「トイレ事情」

意外に清潔だった戦国武将たち

現代人が抱く戦国時代のイメージとは異なり、当時の武将たちは意外なほど清潔を重視していました。特に入浴については、現代人以上に頻繁に行っていた可能性があります。

戦国時代の城には、必ずといっていいほど風呂場が設けられていました。これは単なる清潔保持のためだけでなく、戦闘で負った傷の治療や、疲労回復のための医療的な目的もありました。温泉地に近い城では、天然の温泉を引き込んだ豪華な風呂場も建設されていました。

武将たちの入浴頻度は、現代人と同等かそれ以上でした。毎日入浴する武将も珍しくなく、特に夏場や戦闘後には必ず入浴していました。これは衛生面での配慮だけでなく、武将としての威厳を保つための身だしなみの一環でもありました。

入浴時には、薬草を煎じた薬湯を使用することも多く、これが健康維持と治療の両方の効果を持っていました。菖蒲湯、よもぎ湯、ゆず湯など、季節に応じた薬湯の文化は、この時代に確立されたものです。

風呂場の構造と設備

戦国時代の風呂場は、現代の私たちが想像する以上に豪華で機能的でした。大名クラスの風呂場には、大理石や高級木材が使用され、美しい装飾が施されていました。

風呂場の構造も工夫されており、プライバシーの確保と効率的な排水システムが考慮されていました。特に排水については、城全体の衛生環境を維持するために、下水道のような排水路が整備されていました。

また、風呂場には着替えのための別室や、入浴前後の休憩室も設けられており、現代のスパ施設に近い機能を持っていました。家臣や来客用の風呂場も別に設けられ、階級に応じた入浴施設が整備されていました。

燃料の確保も重要な課題でしたが、薪炭の管理と供給システムが確立されており、安定した入浴環境が維持されていました。

トイレ設備の工夫と衛生管理

戦国時代のトイレ事情は、現代人が想像するよりもはるかに進歩的で衛生的でした。城郭建築においてトイレ(当時は「雪隠」と呼ばれていました)の設計は重要な要素とされ、多くの工夫が凝らされていました。

まず驚くべきは、水洗トイレの原型とも言える仕組みが既に存在していたことです。川の流れを利用した流水式のトイレや、雨水を貯めて定期的に流す仕組みなど、現代の水洗トイレの基本的な発想が既に実用化されていました。

城のトイレは、通常複数階に設置され、各階から汚物が下層の処理場所に落下する仕組みになっていました。この処理場所では、汚物を堆肥として再利用するシステムも確立されており、環境に配慮した循環型社会の先駆けとも言える取り組みが行われていました。

また、トイレットペーパーの代用品として、柔らかい和紙や布が使用されており、これらは定期的に交換・清掃されていました。

銭湯文化の始まり

戦国時代には、庶民向けの公衆浴場である「銭湯」の文化も始まっていました。都市部では商業的な入浴施設が運営され、庶民も定期的に入浴する機会を得ることができました。

これらの銭湯は、単なる入浴施設を超えて、社交の場としても機能していました。情報交換や商談の場として活用され、都市のコミュニティセンターのような役割を果たしていました。

銭湯の料金体系も確立されており、階級や利用時間に応じた料金設定がなされていました。また、銭湯には番台や受付係が配置され、組織的な運営が行われていました。

化粧と身だしなみの文化

戦国時代の清潔観念は、入浴だけでなく化粧や身だしなみにも表れていました。男性武将でも、公式の場では化粧を施すことが一般的で、これは礼儀作法の一部とされていました。

口臭予防のために、お歯黒や歯磨き粉の使用も普及していました。また、香料を使用した体臭対策も行われており、現代の デオドラント製品の原型とも言える商品が既に存在していました。

髪の手入れにも細心の注意が払われており、髪油や整髪料の使用が一般的でした。武将の髷は単なる髪型ではなく、その人の地位と品格を表す重要な要素だったのです。

実は「天下統一」は日本語ではなかった?

「天下」の概念の起源

「天下統一」という言葉は現代人にとって非常に馴染み深い表現ですが、実はこの概念は中国古典に由来する漢語であり、純粋な日本語ではありませんでした。「天下」という概念は、中国の古典的な政治思想である「天子思想」に基づいており、天から委任された皇帝が全世界を統治するという考え方から生まれました。

日本に「天下」の概念が伝来したのは、仏教や儒教とともに中国文化が本格的に導入された奈良・平安時代でした。しかし、この概念が実際の政治的目標として具体化されるのは、戦国時代に入ってからのことでした。

興味深いことに、戦国時代初期には「天下統一」という言葉自体はあまり使用されておらず、代わりに「日本国王」や「日本の主」といった表現が用いられていました。織田信長が「天下布武」という印章を使用したことで、「天下」の概念が戦国武将の政治目標として明確に表現されるようになったのです。

この「天下布武」の「布武」は、「武を布く(敷く)」という意味で、武力によって天下に秩序をもたらすという信長の政治理念を表現していました。これは単なる軍事的征服を意味するのではなく、既存の秩序を武力で打破し、新しい合理的な秩序を構築するという革新的な思想でした。

織田信長の「天下布武」の真意

織田信長が使用した「天下布武」という言葉は、単純な武力による統一を意味するものではありませんでした。この言葉には、信長の深い政治哲学と社会改革への意志が込められていました。

「布武」の「武」は、狭い意味での軍事力ではなく、より広い意味での「正義を実現する力」を意味していました。信長にとっての「武」は、既存の不合理な制度や慣習を打破し、より合理的で効率的な社会システムを構築するための手段だったのです。

この思想は、信長の実際の政策にも反映されています。楽市楽座による経済の自由化、宗教勢力の政治からの排除、能力主義に基づく人材登用など、これらすべてが「天下布武」の理念に基づいた社会改革でした。

また、信長の「天下」概念は、従来の朝廷中心の秩序観とは異なる、新しい政治的統合のビジョンでした。天皇を頂点とする伝統的な権威構造を維持しながらも、実質的な政治権力は武家政権が掌握するという、後の江戸幕府にも受け継がれる政治システムの原型がここに見られます。

豊臣秀吉の「唐入り」構想

豊臣秀吉の朝鮮出兵は「唐入り」と呼ばれていましたが、この構想もまた中国古典の影響を強く受けていました。秀吉の究極的な目標は、単に朝鮮半島を征服することではなく、中国(明)をも含む東アジア全体の支配権を獲得することでした。

この構想の背景には、中国古典の「天下」概念があります。真の「天下人」となるためには、日本国内の統一だけでは不十分であり、中華文明の中心地である中国まで支配下に置く必要があると秀吉は考えていました。

秀吉の「唐入り」構想は、明らかに現実離れした壮大な計画でしたが、これは秀吉なりの「天下統一」の完成形だったのです。日本という島国の枠を超えて、東アジア全体を統一する「大天下統一」を目指していたとも解釈できます。

この構想は結果的に失敗に終わりましたが、日本の対外意識に大きな影響を与えました。後の江戸時代の鎖国政策も、この秀吉の過度な対外拡張への反省から生まれた側面があります。

徳川家康の「天下泰平」思想

徳川家康の政治理念は、信長や秀吉とは異なり、「天下泰平」という概念に基づいていました。これは単なる軍事的統一を超えて、社会全体の平和と安定を実現することを目指した思想でした。

家康の「天下泰平」は、中国古典の「太平」思想に影響を受けていました。理想的な政治とは、民衆が平穏で豊かな生活を送ることができる社会を実現することであり、そのためには強力な中央政府による秩序の維持が必要であると考えていました。

この思想は、江戸幕府の基本政策に反映されています。武力による征服よりも、制度と法による統治を重視し、長期的な平和と安定を追求しました。参勤交代、鎖国、身分制度の固定化など、これらすべてが「天下泰平」の理念に基づいた政策でした。

また、家康の「天下」概念には、国際的な視野も含まれていました。国内の統一だけでなく、近隣諸国との平和的な関係維持も「天下泰平」の重要な要素として位置づけていました。

言葉に込められた時代精神

「天下統一」という言葉の変遷を追うことで、戦国時代から江戸時代初期にかけての政治思想の発展を理解することができます。この言葉は単なる政治的スローガンではなく、それぞれの時代の理想と課題を反映した深い思想的内容を持っていました。

織田信長の「天下布武」が示した革新的な社会改革への意志、豊臣秀吉の「唐入り」に表れた壮大な拡張主義、徳川家康の「天下泰平」に込められた平和と安定への願望、これらはすべて戦国時代という激動期を生きた人々の時代認識と理想を表現していました。

現代の私たちが使用する「天下統一」という言葉も、これらの歴史的な思想的蓄積の上に成り立っています。単なる政治的征服を意味する言葉ではなく、社会全体の統合と発展を目指す理念として理解することで、この言葉の真の意味を把握することができるのです。

豆知識で広がる!戦国時代の「深くて面白い」世界

これらの豆知識を通じて見えてくるのは、戦国時代の人々が私たちと同じように、日常生活を大切にし、健康を気遣い、清潔を保ち、新しい文化や言葉を取り入れながら生活していたということです。教科書に描かれる政治的・軍事的な出来事の陰には、こうした人間らしい生活が息づいていました。

織田信長の甘党エピソードは、冷酷な革命家として描かれがちな信長の、意外に人間らしい一面を教えてくれます。新しい文化への好奇心と、客人へのもてなしの心は、現代のホスピタリティ精神にも通じるものがあります。また、南蛮菓子の受容は、日本の国際化の先駆けとも言える現象でした。

徳川家康の健康オタクぶりは、現代の健康ブームを先取りしていたかのようです。薬草の栽培から食事療法、適度な運動まで、現代の予防医学の考え方を既に実践していました。家康の長寿は偶然ではなく、科学的根拠に基づいた生活習慣の結果だったのです。

戦国時代の衛生事情の進歩は、当時の技術水準の高さを物語っています。水洗トイレの原型や、循環型社会システムの存在は、現代の環境問題への取り組みのヒントにもなります。また、清潔への配慮は、武将たちの教養と品格の表れでもありました。

「天下統一」という言葉の由来は、戦国時代の政治思想が中国古典の影響を強く受けていたことを示しています。しかし、それらの概念を日本独自の政治状況に適応させ、新しい意味を与えていく過程は、日本文化の創造性を表しています。

これらの豆知識が教えてくれる最も重要なことは、歴史は決して遠い過去の出来事ではなく、現代に生きる私たちと地続きの人間の営みだということです。戦国武将たちも、私たちと同じように悩み、楽しみ、工夫し、成長していました。

また、技術や文化の進歩は連続的なものであることも理解できます。現代の私たちが当たり前だと思っている多くのことが、実は戦国時代に その萌芽があったのです。入浴文化、健康管理、国際交流、環境への配慮など、現代社会の基盤となる要素の多くが、この時代に形成されていました。

歴史を学ぶ楽しさは、こうした発見にあります。年号や事件を暗記するのではなく、過去の人々の生き生きとした姿を想像し、彼らとの共通点を見つけることで、歴史が身近で親しみやすいものになります。

さらに、多角的な視点の重要性も学ぶことができます。政治史だけでなく、文化史、生活史、技術史など、様々な角度から歴史を見ることで、より豊かで立体的な歴史像を構築することができます。戦国時代を単なる戦争の時代としてではなく、文化と技術が花開いた創造的な時代として理解することができるのです。

現代への応用という観点から見ても、これらの豆知識は多くの示唆を与えてくれます。織田信長の新しい文化への開放性、徳川家康の科学的な健康管理、当時の人々の環境への配慮など、現代社会が直面する課題への取り組み方のヒントが隠されています。

歴史の人間味を感じることで、私たちは歴史上の人物により親近感を抱くことができます。完璧な英雄として描かれがちな歴史上の人物も、実は私たちと同じような好みや悩みを持った人間だったのです。この認識は、歴史学習をより楽しく、より意味深いものにしてくれます。

戦国時代の豆知識は、まだまだたくさんあります。食文化、ファッション、娯楽、恋愛、子育てなど、あらゆる分野で興味深いエピソードが発見されています。これらの豆知識を知ることで、戦国時代はより身近で親しみやすい時代となり、歴史学習の楽しさも倍増するでしょう。

歴史の面白さは発見にあるということを、これらの豆知識は教えてくれます。教科書に書かれていることがすべてではなく、研究が進むにつれて新しい事実が次々と明らかになっています。古文書の再解釈、考古学的発見、科学技術を使った新しい分析手法などにより、私たちの歴史理解は常に更新され続けています。

最後に、歴史を学ぶことの現代的意義について考えてみましょう。グローバル化が進む現代において、他文化への理解と尊重は不可欠です。戦国時代の人々が南蛮文化を積極的に取り入れながらも、日本独自の文化を創造していった姿勢は、現代の私たちにとっても重要な示唆となります。

また、急速な技術革新の時代において、変化への適応能力も重要です。戦国武将たちが新しい技術や制度を柔軟に取り入れていった姿勢は、現代のビジネスパーソンや学習者にとっても参考になります。

持続可能な社会への取り組みという現代的課題についても、戦国時代の事例から学ぶことができます。当時の循環型社会システムや、自然と調和した生活様式は、環境問題に直面する現代社会にとって貴重なヒントとなります。

戦国時代の豆知識を通じて、私たちは歴史の奥深さと面白さを再発見することができます。そして、過去と現在のつながりを実感することで、未来への展望もより明確になるでしょう。歴史は単なる過去の記録ではなく、現在を理解し、未来を創造するための知恵の宝庫なのです。

これらの豆知識が、皆さんの戦国時代への関心をより一層深め、歴史学習の新たな楽しみを発見するきっかけとなることを願っています。教科書では学べない「人間らしい歴史」を知ることで、戦国時代がより身近で親しみやすい時代として感じられるようになるはずです。