- 歴史の教科書には載らない!幕末の「意外な素顔」に迫る

- トリビア1:坂本龍馬は実は「音痴」だった!?意外な弱点

- トリビア2:新選組は「京都のゆるキャラ」だった!?庶民の意外な評価

- トリビア3:大久保利通は「甘いものが大好き」なスイーツ男子だった?

- トリビア4:幕末の志士たちは「おしゃれヒゲ」が流行っていた!?写真から見るトレンド

- トリビア5:ペリー来航時、日本人は「蒸気船」をカモだと思った!?勘違いエピソード

- トリビア6:江戸城無血開城の立役者・勝海舟は「英語ペラペラ」ではなかった!?

- トリビア7:幕末の京都は「猫」が異常に多かった!?治安悪化と動物たち

- トリビア8:吉田松陰の妹は「ツンデレ」だった!?兄との書簡から見える家族愛

- トリビア9:ジョン万次郎は「日本初の国際人」にして「英語の先生」だった?

- トリビア10:実は「桜田門外の変」で使われたピストルは日本製だった!?

- 豆知識から広がる!幕末の「知られざる魅力」

歴史の教科書には載らない!幕末の「意外な素顔」に迫る

激動の時代、志士たちの活躍ばかりが注目される幕末。

幕末といえば、坂本龍馬、西郷隆盛、新選組、そして黒船来航。多くの人が思い浮かべるのは、激動の時代を駆け抜けた英雄たちの劇的な物語でしょう。歴史の教科書や大河ドラマで描かれる彼らの姿は確かに魅力的で、日本の運命を変えた偉業には心を打たれます。

しかし、歴史の舞台裏には、教科書には決して載らない面白いエピソードや意外な事実が数え切れないほど存在しています。英雄として語り継がれる人物たちも、実は私たちと同じ普通の人間で、笑える失敗談や可愛らしい趣味、そして意外な弱点を持っていました。

でも実は、クスッと笑える話や、思わず「へぇ!」となる豆知識が満載なんです。

例えば、冷徹な政治家として知られる人物が実は大の甘党だったり、恐ろしい武装集団と恐れられた組織が庶民からは意外にも愛されていたり。また、歴史を動かした重大な事件の裏には、現代人が聞いても思わず笑ってしまうような勘違いや偶然が隠れていることもあります。

これらの豆知識は、単なる笑い話ではありません。むしろ、当時の人々の日常生活、価値観、そして社会情勢をより深く理解するための貴重な手がかりでもあります。偉人たちの人間味あふれる一面を知ることで、彼らがより身近に感じられ、歴史全体への親しみも深まるでしょう。

あなたの幕末観が変わるかも?知られざる裏話や面白いエピソードを厳選してお届けします!

今回は、そんな知られざる幕末の面白いエピソードを10個厳選してご紹介します。これらの豆知識を知れば、きっと幕末という時代がもっと身近で親しみやすいものに感じられるはずです。また、歴史好きの友人や家族との会話でも、きっと盛り上がること間違いなしです!

歴史は決して堅苦しいものではありません。むしろ、人間臭いエピソードや意外な事実の宝庫なのです。それでは、幕末の新たな魅力を発見する旅に出発しましょう!

トリビア1:坂本龍馬は実は「音痴」だった!?意外な弱点

多くの人が知る英雄像とは裏腹に、歌は苦手だった?

坂本龍馬といえば、剣術に長け、政治的手腕に優れ、時代を先取りした国際感覚を持つ完璧な英雄として描かれることが多いですね。しかし、実は龍馬にも意外な弱点がありました。それは「歌が下手」だったことです。

当時の史料によると、龍馬は酒席などで歌を求められても、「俺は歌は駄目だ」と断ることが多かったそうです。江戸時代の武士にとって、歌や詩を詠むことは教養の一部とされていましたが、龍馬はこの分野が特に苦手だったようです。

土佐藩の同志たちの証言によれば、龍馬は「歌心がない」とからかわれることもしばしばあったとか。特に、土佐の民謡「よさこい節」を歌わせようとすると、調子外れで周囲を笑わせていたという微笑ましいエピソードも残されています。

人間味あふれるエピソードから、龍馬の魅力を再発見!

この「音痴」エピソードは、龍馬の人間味あふれる一面を示しています。完璧な英雄ではなく、私たちと同じように得意なことと苦手なことがある、普通の人間だったのです。

逆に、龍馬が得意だったのは人との会話でした。歌は下手でも、その代わりに龍馬は話術に長けており、相手の心を掴むのが非常に上手でした。薩長同盟の仲介や海援隊の結成など、龍馬の偉業は全て「人を動かす話術」から生まれたものです。

また、龍馬は自分の弱点を隠そうとせず、むしろ笑い話にしてしまう気さくさがありました。この素直で親しみやすい性格が、身分の異なる多くの人々から愛される理由だったのかもしれません。

興味深いことに、龍馬の姉である坂本乙女は、逆に歌がとても上手だったという記録があります。同じ家庭で育ちながら、兄妹で全く正反対の才能を持っていたというのも面白いですね。

このエピソードは、「完璧でなくても、自分らしさを大切にすることの価値」を教えてくれるような気がします。龍馬の魅力は、その完璧さではなく、むしろ人間らしい不完全さにあったのかもしれません。

トリビア2:新選組は「京都のゆるキャラ」だった!?庶民の意外な評価

恐れられた「壬生狼」も、意外な形で人気を集めていた?

新選組といえば、「壬生狼」と恐れられた恐ろしい武装集団というイメージが強いですね。確かに尊王攘夷派の志士たちからは恐怖の対象でしたが、実は京都の一般庶民からは意外にも親しまれていたのです。

京都の町人の日記や当時の記録を見ると、新選組に対する庶民の評価は複雑で面白いものでした。確かに彼らの厳しい取り締まりを恐れる一方で、治安の改善や、隊士たちの人間味あふれる行動に好感を持つ人々も多かったのです。

特に、新選組の隊士たちが街中で迷子の子供を家まで送り届けたり、お年寄りの荷物を運んであげたりする姿が目撃されており、「怖いけれど、実は優しい人たち」という認識を持つ庶民も少なくありませんでした。

また、浅葱色の羽織を着た隊士たちが街を練り歩く姿は、京都の名物として観光客にも注目されていました。現代でいえば、確かに「ゆるキャラ」のような存在だったのかもしれません。

隊士たちの給料や暮らしぶりから、当時の庶民感情を読み解く。

新選組が庶民に親しまれた理由の一つは、隊士たちの生活ぶりにありました。彼らの多くは武士階級出身ではなく、農民や町人の子弟でした。そのため、庶民の気持ちを理解し、親しみやすい接し方ができたのです。

隊士たちの給料は、当時の基準では決して高くありませんでした。一般隊士の月給は約3両程度で、これは現在の価値で約30万円ほどです。この金額は当時の職人や商店の番頭と同じくらいで、庶民には身近に感じられる収入レベルでした。

新選組の隊士たちは、休日には普通の着物に着替えて街を歩き、酒屋や茶屋で庶民と交流していました。特に沖田総司は子供好きで、近所の子供たちと遊んでいる姿がよく目撃されていました。

また、新選組は地元の祭りに参加したり、火事の際には消火活動を手伝ったりと、コミュニティの一員として活動していました。これらの行動が、庶民からの好感度を高める要因となっていました。

隊士たちの中には、京都の方言を覚えて地元民と親しく話す者もいました。土方歳三は商人との交渉が上手で、新選組の物資調達を一手に引き受けていましたが、その際の人当たりの良さで多くの商人から慕われていたそうです。

このような庶民との良好な関係が、新選組の活動を支える基盤となっていました。情報収集、物資調達、隠れ家の確保など、地元民の協力なしには新選組の活動は成り立たなかったのです。

トリビア3:大久保利通は「甘いものが大好き」なスイーツ男子だった?

冷徹な政治家のイメージとは異なる、意外な一面。

明治維新の三傑の一人、大久保利通といえば、冷静沈着で感情を表に出さない、鉄の意志を持った政治家というイメージが強いですね。しかし、実は彼には非常に意外な一面がありました。それは「甘いものが大好き」だったことです。

大久保の日記や書簡を詳しく調べると、和菓子や甘味に関する記述が頻繁に登場します。特に羊羹、饅頭、最中などの和菓子を愛好しており、京都や江戸の有名店から取り寄せることもしばしばありました。

同僚の政治家たちの証言によると、大久保は会議の合間によく甘いお茶菓子を口にしており、「大久保さんの机の引き出しには、いつも何かしらの菓子が入っている」と言われていたそうです。

特に、鹿児島の郷土菓子である「かるかん」には強い愛着を持っており、故郷を離れている間も定期的に取り寄せていました。また、京都滞在中は「八ツ橋」、江戸では「人形焼」がお気に入りだったという記録も残っています。

当時の甘味事情と、大久保のストレス解消法。

江戸時代後期から明治初期にかけて、砂糖は非常に貴重で高価な食材でした。現在の価値に換算すると、上白糖1キロが約5万円ほどの価値があったのです。そのため、甘いお菓子は庶民にとっては特別な贅沢品でした。

大久保が甘いものを頻繁に食べることができたのは、彼の経済的地位の高さを示していますが、同時に激務によるストレス解消の手段でもあったようです。当時の医学では解明されていませんでしたが、現代の栄養学では、糖分の摂取が脳の疲労回復に効果的であることが分かっています。

大久保の周囲の人々の証言によると、特に難しい政治判断を迫られた時や、重要な会議の前後に甘いものを食べる頻度が高くなっていたそうです。これは無意識的なストレス解消行動だったのかもしれません。

また、大久保は茶道にも造詣が深く、茶会での和菓子の楽しみ方にもこだわりがありました。季節に応じた菓子の選び方、お茶との組み合わせなど、かなり本格的な知識を持っていたようです。

興味深いことに、大久保は甘いものを食べながら重要な政治的決断を下すことも多かったようです。明治政府の基本政策を決定した会議でも、彼の前には必ずお茶菓子が置かれていたという記録があります。

この甘党ぶりは、大久保の人間らしい一面を示すエピソードとして、同時代の人々にも愛されていました。厳格で近寄りがたい印象の大久保も、甘いもの好きという親しみやすい一面があることで、部下や同僚からの親近感も増していたのかもしれません。

トリビア4:幕末の志士たちは「おしゃれヒゲ」が流行っていた!?写真から見るトレンド

ちょんまげ以外にも注目!幕末男子のこだわりヘアスタイル。

幕末期の男性のファッションというと、まず思い浮かぶのは「ちょんまげ」ですが、実は当時の志士たちの間では「ヒゲ」が密かなおしゃれポイントになっていました。現存する写真を詳しく観察すると、様々なヒゲのスタイルを楽しんでいた志士たちの姿を確認することができます。

特に興味深いのは、坂本龍馬の写真です。彼は口ヒゲと顎ヒゲを巧みに組み合わせた、現代でいう「顎ヒゲスタイル」を愛用していました。これは当時としては非常にモダンで、西洋的な印象を与えるスタイルでした。

高杉晋作も写真によってヒゲのスタイルが異なっており、時期によって口ヒゲだけの時もあれば、顎ヒゲまで伸ばしている時もあります。これは彼が意識的にヒゲのスタイルを変えて楽しんでいた証拠かもしれません。

桂小五郎(木戸孝允)は比較的控えめな口ヒゲを愛用しており、知的で上品な印象を演出していました。一方、西郷隆盛は豊かな顎ヒゲで威厳のある風貌を作り上げていました。

異文化交流がもたらした、髭(ひげ)の流行とその意味。

幕末期のヒゲ流行の背景には、西洋文化との接触がありました。開国により日本人が西洋人と接する機会が増えると、彼らのヒゲスタイルに注目が集まったのです。特に外交官や商人として来日した西洋人の多くが立派なヒゲを蓄えており、これが「文明開化」や「国際的センス」の象徴として受け取られました。

ヒゲを蓄えることは、単なるファッションではなく、政治的なメッセージでもありました。開国派の志士たちにとって、西洋風のヒゲは「進歩的思想」や「国際的視野」を表現する手段だったのです。

逆に、攘夷派の中には「ヒゲは外国かぶれの証拠」として嫌悪する人々もいました。このため、ヒゲスタイルは政治的立場を示すシンボルとしても機能していました。

また、ヒゲの手入れには時間と手間がかかるため、「余裕のある生活」や「おしゃれへのこだわり」を示すステータスシンボルでもありました。特に形を整えたヒゲは、専門の理髪師による手入れが必要で、経済的余裕の証明でもあったのです。

写真技術の普及も、ヒゲ流行に拍車をかけました。写真撮影の際、ヒゲがあることでより男性的で威厳のある印象を与えることができるため、多くの志士たちが撮影前にヒゲを整えていたようです。

興味深いことに、地域によってもヒゲの流行に差がありました。長崎や横浜などの開港場では西洋風のヒゲが人気でしたが、京都では比較的伝統的なスタイルが好まれる傾向がありました。

このヒゲブームは明治時代に入ってからも続き、明治天皇自身も立派なヒゲを蓄えられていました。幕末に始まったヒゲファッションは、近代日本の男性ファッションの基礎を築いたと言えるかもしれません。

トリビア5:ペリー来航時、日本人は「蒸気船」をカモだと思った!?勘違いエピソード

黒船への最初の反応は、恐怖だけではなかった?

嘉永6年(1853年)のペリー来航は、日本史上最も有名な出来事の一つですが、実は最初に黒船を目撃した日本人たちの反応には、恐怖だけでなく、思わず笑ってしまうような勘違いも含まれていました。

浦賀の漁民たちの証言によると、最初に黒船を見た時、「巨大なカモが海を泳いでいる」と思った人が複数いたそうです。これは煙突から立ち上る黒煙を「鳥の羽」と見間違え、船体の白い部分を「鳥の腹」と錯覚したためでした。

また、蒸気船の外輪(水車のような推進装置)の動きを見て、「大きな水車小屋が海に浮いている」と表現した人もいました。当時の日本人にとって、風力以外で動く船は想像を絶するものだったのです。

江戸の庶民の間では、「海坊主が現れた」「龍が海から顔を出している」といった超自然的な解釈も広がりました。煙突からの黒煙が「龍の吐く息」に見えたのかもしれません。

未知の技術への驚きと、当時の人々のユーモア。

しかし、日本人の反応は恐怖や困惑だけではありませんでした。江戸っ子特有のユーモアを発揮して、この未曾有の出来事を笑いに変える人々も多くいたのです。

有名な川柳に「太平の眠りを覚ます上喜撰(じょうきせん)、たった四杯で夜も眠れず」というものがありますが、これは「蒸気船(上喜撰)」と「お茶の上喜撰」をかけた洒落です。「四杯」は四隻の黒船を指しており、江戸の人々のウィットに富んだ反応を示しています。

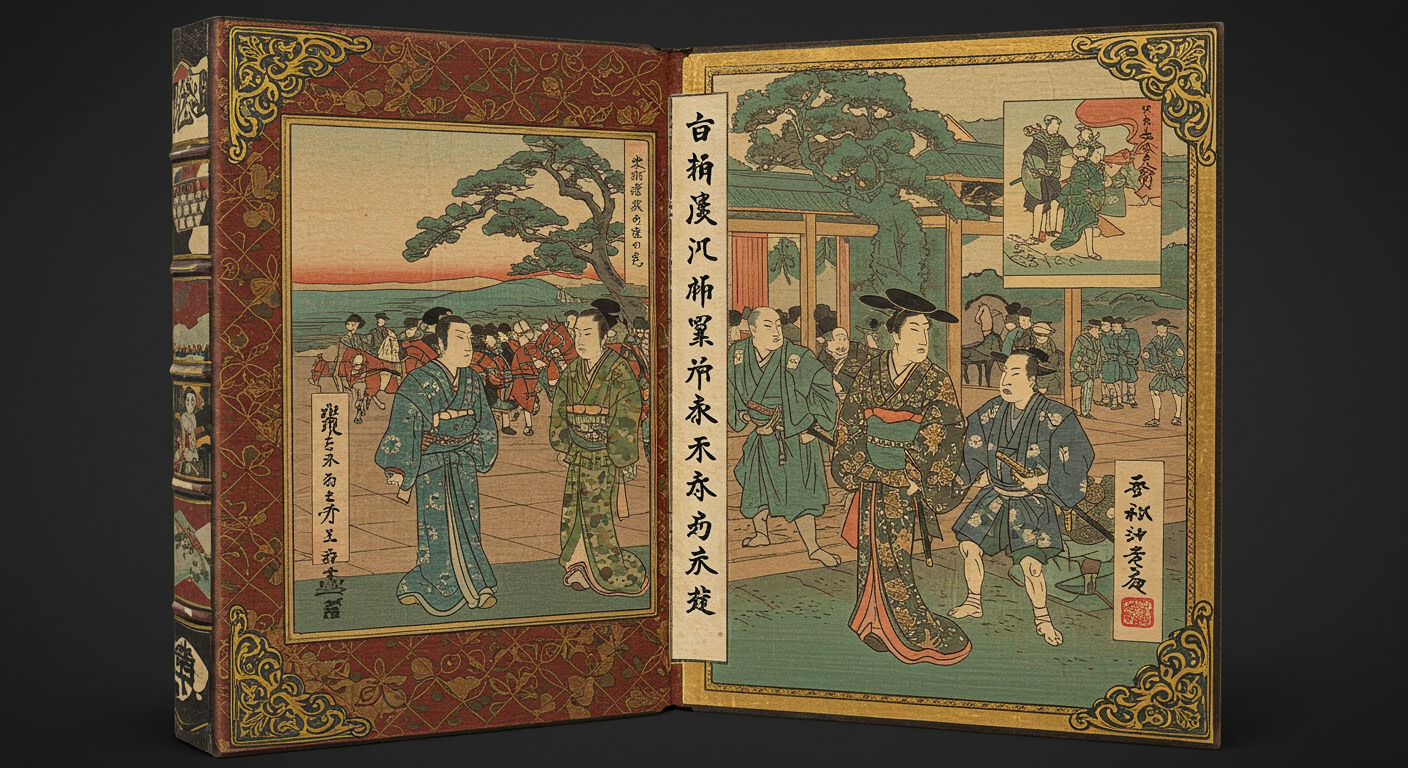

また、黒船の絵を描いた浮世絵師たちも、最初は想像で描いていたため、実際とはかなり異なった奇怪な船の絵が多数制作されました。煙突が龍の頭のように描かれていたり、船体に目玉が描かれていたりと、まるで妖怪のような船として表現されていました。

江戸の菓子屋では、「黒船饅頭」「蒸気船最中」といった商品が早速発売され、話題性を商売に活用する商魂たくましい人々もいました。恐怖の対象であったはずの黒船が、あっという間に商品名に使われるようになったのです。

子供たちの間では、「黒船ごっこ」という遊びが流行しました。煙突の代わりに竹筒を使い、その中で小さな火を焚いて煙を出しながら船の真似をするという、何とも微笑ましい遊びでした。

歌舞伎の世界でも、すぐに黒船をテーマにした演目が作られました。ただし、当時は時事問題を直接扱うことが禁止されていたため、古代の設定に置き換えて表現する工夫が凝らされていました。

これらのエピソードは、日本人の適応力の高さと、困難な状況でもユーモアを忘れない精神的な強さを物語っています。未知の脅威に直面した時、恐怖に支配されるのではなく、それを笑いに変えて乗り越えようとする姿勢は、現代の私たちも見習うべき点かもしれません。

トリビア6:江戸城無血開城の立役者・勝海舟は「英語ペラペラ」ではなかった!?

西洋を知り尽くしたインテリのイメージの真実。

勝海舟といえば、江戸城無血開城を実現した幕府の重臣で、西洋の知識に精通した国際派というイメージが強いですね。実際、彼は長崎海軍伝習所での学習経験があり、咸臨丸でアメリカにも渡航しています。しかし、意外なことに、勝海舟の英語力はそれほど高くなかったのです。

勝海舟の日記や書簡を詳しく調べると、英語に関する記述は驚くほど少なく、むしろ「英語の習得に苦労している」といった内容が目立ちます。アメリカ渡航の際も、通訳を同行させており、直接英語でコミュニケーションを取ることは少なかったようです。

咸臨丸の航海日誌によると、勝海舟は船酔いがひどく、航海中のほとんどを船室で過ごしていました。そのため、アメリカ人船員との交流もほとんどなく、英語を実践的に使う機会はほとんどありませんでした。

実際に勝海舟が使えたのは、簡単な挨拶程度の英単語と、航海に関する専門用語のみだったと考えられています。複雑な政治的議論を英語で行うレベルには到底達していませんでした。

限られた情報の中で、いかに外交を成功させたのか?

それでは、英語があまりできない勝海舟が、なぜ西郷隆盛との交渉を成功させることができたのでしょうか?その秘密は、彼の優れた情報収集能力と人間観察力にありました。

勝海舟は英語はできませんでしたが、オランダ語は比較的得意でした。当時の西洋の学術書や技術書の多くはオランダ語で翻訳されており、勝海舟はこれらの文献を通じて西洋の軍事技術や政治制度について深く学んでいました。

また、勝海舟は長崎での滞在経験を通じて、多くの外国人と間接的に接触していました。通訳を介してではありましたが、西洋人の考え方や価値観について実際的な知識を蓄積していたのです。

最も重要だったのは、勝海舟の優れた人間洞察力でした。言葉が通じなくても、相手の表情、身振り、声のトーンなどから相手の心理状態を読み取る能力に長けていました。この能力が、西郷隆盛との交渉でも大いに発揮されました。

勝海舟は自分の語学力の限界を正確に把握しており、それを補うために優秀な通訳者を多数抱えていました。ジョン万次郎をはじめとする有能な通訳者たちとの信頼関係が、勝海舟の外交活動を支えていたのです。

さらに、勝海舟は筆談を巧みに活用していました。漢字という共通の文字体系を使うことで、複雑な概念も正確に伝達することができました。江戸城無血開城の交渉でも、重要な条件は全て文書で確認されており、言葉の壁を克服していました。

この事例は、「完璧な語学力がなくても、工夫と努力で国際的な活動ができる」ということを示しています。現代の私たちにとっても、英語が完璧でなくても国際的な場面で活躍できるという勇気を与えてくれるエピソードかもしれません。

トリビア7:幕末の京都は「猫」が異常に多かった!?治安悪化と動物たち

混乱する社会情勢が、意外なところに影響を与えていた?

幕末の京都は政治的な緊張と治安の悪化で有名ですが、実はこの混乱が思わぬところにも影響を与えていました。それは「猫の異常繁殖」です。当時の記録によると、京都の街には通常では考えられないほど多くの野良猫が生息していたのです。

京都所司代の記録や町奉行の報告書を見ると、「市中に野良猫が増えすぎて困っている」「猫による食料の被害が深刻」といった記述が頻繁に登場します。また、外国人の旅行記にも「京都の街は猫だらけ」という記述が複数見つかっています。

この猫の増加には、複数の社会的要因が関係していました。まず、政治的混乱により多くの武士や商人が京都に流入し、人口が急激に増加しました。これに伴い食べ物の残飯も増え、猫にとって餌が豊富になったのです。

また、治安悪化により夜間の外出が危険になったため、ネズミ駆除のために飼われていた猫たちが放置されるケースが増えました。飼い主が避難したり、商売を畳んだりする際に、猫だけが取り残されることが頻発したのです。

なぜ猫が増えたのか、当時の衛生環境と生活。

幕末期の京都の衛生環境も、猫の増加に大きく関係していました。政治的緊張により行政機能が低下し、街の清掃やゴミ処理が十分に行われなくなったのです。その結果、街中に生ゴミが散乱し、猫にとって格好の餌場となりました。

特に深刻だったのは、魚の行商人が増えたことでした。京都に流入した人口を養うため、琵琶湖や大阪湾からの魚の流通が活発になりましたが、冷蔵技術がない時代、傷んだ魚が街中に捨てられることも多く、これが猫の主要な餌源となりました。

また、多くの料亭や茶屋が建設されたことも影響しました。政治的会合や密談のために、京都には数多くの飲食店が新設されましたが、これらの店から出る残飯が猫の餌となったのです。

興味深いことに、当時の人々は猫の増加を単なる迷惑として捉えていただけではありませんでした。一部の人々は「世の中が乱れると動物も増える」という迷信を信じ、猫の異常繁殖を「世直しの前兆」として解釈していました。

新選組の記録にも、猫に関するエピソードが残されています。壬生の屯所周辺にも多くの野良猫が住み着いており、隊士たちの中には猫好きもいたようです。特に沖田総司は猫を可愛がっており、「猫又」という愛称で呼ばれる猫を飼っていたという記録もあります。

猫の増加は思わぬ副作用ももたらしました。夜中の猫の鳴き声が「暗号」だと疑われ、スパイ活動の隠蔽手段ではないかと噂されることもありました。実際には単なる猫の求愛行動だったのですが、疑心暗鬼になった人々には何でも陰謀に見えてしまったのです。

この猫問題は明治維新後も続き、新政府は「野良猫対策」を重要な行政課題の一つとして取り組むことになりました。現代の都市問題にも通じる興味深い歴史の一コマです。

トリビア8:吉田松陰の妹は「ツンデレ」だった!?兄との書簡から見える家族愛

厳しい思想家の知られざる家庭での顔。

吉田松陰といえば、厳格な思想家で教育者という印象が強いですが、家族に宛てた手紙を読むと、意外にも愛情深い兄の顔が見えてきます。特に妹の文(後の楫取美和子、NHK大河ドラマ「花燃ゆ」の主人公)との関係は、現代でいう「ツンデレ」な妹と優しい兄という微笑ましいものでした。

松陰の妹・文は、兄に対して表面上は冷たく厳しい態度を取りながらも、内心では深く慕っているという典型的な「ツンデレ」キャラクターでした。松陰宛ての手紙には「兄上は相変わらず無謀なことばかり考えて」「もう少し身の程を知ってください」といった、厳しい言葉が並んでいます。

しかし、同じ手紙の中で「兄上のお体が心配です」「早く帰ってきてください」といった優しい言葉も書かれており、素直になれない妹の心情が手に取るように分かります。

松陰が江戸で学んでいる間、文は兄の身の回りの世話を気にかけ、故郷の特産品や手作りの品物を頻繁に送っていました。その際の手紙には「別に兄上のためではありません。母上に言われたからです」といった言い訳がましい文言が添えられているのも、ツンデレらしい特徴です。

家族との絆が、松陰の志を支えていた証拠。

松陰の方も、妹の「ツンデレ」な性格をよく理解しており、返事の手紙では妹の優しさに感謝の気持ちを表現しています。「文の厳しい言葉の中に、深い愛情を感じる」「妹の心配をかけて申し訳ない」といった内容が、松陰の手紙には頻繁に登場します。

特に感動的なのは、松陰が安政の大獄で処刑される直前に書いた、家族への最後の手紙です。この中で松陰は「文の優しさに支えられて、志を貫くことができた」と述べており、妹の存在が彼の思想活動の精神的支柱だったことが分かります。

文の方も、兄の死後は松陰の意志を継ぐことを決意し、教育活動に従事するようになりました。これは表面上は厳しく接していても、内心では兄を深く尊敬していた証拠でもあります。

松陰の甥である久坂玄瑞との文の結婚も、実は松陰が仲人役を果たしていました。この際の文の反応も「兄上の勝手な決定」と文句を言いながらも、最終的には承諾するという、いかにもツンデレらしいものでした。

松陰の弟子たちの証言によると、松陰は妹の話をする時だけは表情が和らぎ、普段の厳格さが嘘のように優しい兄の顔になったそうです。「文は口は悪いが、心は誰よりも優しい」というのが松陰の口癖だったとか。

この兄妹の関係は、松陰の人間性の温かい一面を示すとともに、家族の絆がいかに重要であったかを物語っています。どんなに崇高な理想を持っていても、それを支えるのは身近な人たちの愛情なのだということを、この兄妹の関係は教えてくれます。

トリビア9:ジョン万次郎は「日本初の国際人」にして「英語の先生」だった?

漂流から帰国まで、波乱万丈な人生の裏側。

中浜万次郎、通称ジョン万次郎は、確かに日本初の本格的な国際人と呼べる存在でした。しかし、彼の英語教師としての活動には、意外に知られていない面白いエピソードがたくさんあります。

万次郎がアメリカから帰国した時、彼の英語は確かに流暢でしたが、アメリカ東部の漁師町の方言が強く混じっていました。そのため、正式な外交文書の翻訳には適さず、日常会話や技術的な説明に特化した独特な英語スタイルでした。

万次郎が最初に英語を教えた相手は、実は土佐藩の下級武士たちでした。しかし、彼らにとって万次郎の発音は「外国人のような変な話し方」に聞こえ、最初は誰も真剣に聞こうとしませんでした。万次郎は方言の強い土佐弁と英語を混ぜて話すため、聞く人を混乱させることもしばしばでした。

また、万次郎は文字の読み書きはアメリカで習得していましたが、漢字の知識が不足していたため、英語を日本語に翻訳する際に苦労することが多々ありました。特に抽象的な概念を説明する時は、身振り手振りを交えた独特の教授法を編み出していました。

彼の知識が幕末の日本に与えた影響とは。

万次郎の最も貴重な貢献は、英語教育そのものよりも、アメリカの実情を正確に伝えたことでした。当時の日本人が持っていたアメリカのイメージは、ほとんどが想像や憶測に基づくものでしたが、万次郎は実際に10年間アメリカで生活した体験を基に、リアルなアメリカ社会の様子を説明できました。

特に、アメリカの民主主義制度について万次郎が語った内容は、多くの知識人に衝撃を与えました。「大統領は民衆が選ぶ」「身分に関係なく能力があれば出世できる」といった話は、身分制社会に生きる日本人には理解しがたいものでしたが、同時に新しい社会の可能性を示すものでもありました。

万次郎の英語教育で面白いのは、彼が教えた英単語の中に、アメリカの俗語や船乗り言葉が多く含まれていたことです。正式な辞書には載っていない実用的な表現を教えることができたのは、万次郎ならではの特徴でした。

また、万次郎は英語だけでなく、アメリカの最新技術についても詳しく説明することができました。蒸気船の仕組み、鉄道の建設方法、工場の機械など、実際に見て触れた技術について、専門用語を交えながら説明する能力は、他の誰にも真似できないものでした。

万次郎の教え子の中には、後に明治政府で重要な役割を果たした人物も多くいます。彼らが身につけた英語力と国際感覚は、日本の近代化に大きく貢献しました。

興味深いことに、万次郎は英語を教える際に、必ずアメリカの文化や習慣についても説明していました。言語だけでなく、その背景にある文化を理解することの重要性を、経験的に知っていたからです。この教育方針は、現代の語学教育でも重視されている「文化的コンテキストの理解」の先駆けと言えるかもしれません。

トリビア10:実は「桜田門外の変」で使われたピストルは日本製だった!?

最新兵器と、当時の日本の技術力の意外な関係。

安政7年(1860年)3月3日に起こった桜田門外の変は、大老井伊直弼が水戸・薩摩藩士によって暗殺された歴史的事件ですが、この事件で使われた武器について、意外な事実があります。それは、襲撃に使用されたピストルの一部が、実は日本で製造されたものだったということです。

一般的には「西洋から輸入された最新式のピストル」が使われたと思われがちですが、詳細な調査により、事件で発見されたピストルの中に、日本の鍛冶職人が製作したものが含まれていることが判明しています。

当時の日本には、既に西洋式の銃器を模倣して製造する技術がありました。特に薩摩藩では、島津斉彬の指導の下で集成館事業が進められており、反射炉での大砲製造とともに、小型の火器製造技術も発達していました。

水戸藩でも、徳川斉昭の改革により軍事技術の近代化が進められており、藩内の職人たちが西洋式ピストルの模造品を製作していました。これらの「国産ピストル」は、輸入品と比べて性能は劣るものの、十分実用に耐えるものでした。

短銃が果たした役割と、事件のリアリティ。

桜田門外の変で使用されたピストルは、主に「威嚇」と「確実な止めを刺す」という二つの目的で使用されました。日本刀による斬撃が主要な攻撃手段でしたが、ピストルは心理的威嚇効果と、確実に標的を無力化するための「保険」として重要な役割を果たしました。

事件の詳細な記録によると、襲撃者たちは最初に雪玉を投げて井伊直弼の注意を引き、その隙にピストルを構えて威嚇しました。この時点で護衛たちは動揺し、組織的な反撃ができなくなったとされています。

実際にピストルが発砲されたのは、井伊直弼に致命傷を与えた後のことでした。これは確実に息の根を止めるための措置であり、当時としては極めて計画的で冷酷な犯行方法でした。

使用されたピストルの技術的特徴も興味深いものです。日本製のピストルは、西洋のものと比べて装飾が施されており、日本刀の鍔のような文様が彫り込まれているものもありました。これは日本の職人の美意識が反映されたものでした。

また、火薬の調合も日本独自の方法が用いられていました。西洋式の火薬レシピを基本としながらも、日本で入手可能な材料に合わせて改良が加えられており、威力は西洋製と遜色ないレベルに達していました。

この事件におけるピストルの使用は、日本の武器技術が想像以上に進歩していたことを示すとともに、幕末期の政治的暗殺がいかに計画的で技術的に洗練されたものであったかを物語っています。

事件後、幕府は国産武器の製造を厳しく取り締まろうとしましたが、既に技術は各藩に広まっており、完全に統制することは不可能でした。この事実は、中央政府の統制力の限界と、地方の技術的自立の進展を示す象徴的な出来事でもありました。

豆知識から広がる!幕末の「知られざる魅力」

面白いエピソードの裏に隠された、深い歴史の背景。

これまでご紹介した10の豆知識は、一見すると単なる面白いエピソードに見えるかもしれません。しかし、それぞれの背景を深く探ると、幕末という時代の複雑さと豊かさが見えてきます。

坂本龍馬の音痴エピソードは、完璧な英雄像の裏にある人間らしさを示しています。同時に、当時の武士社会における教養の多様性と、個人の特性を受け入れる寛容さも表現しています。

新選組が庶民に愛された話は、歴史の「勝者」と「敗者」という単純な構図を超えた、複雑な社会関係を示しています。権力者と民衆の関係は、必ずしも対立的なものではなく、相互理解と協力の側面もあったのです。

大久保利通の甘党ぶりは、政治家の人間性だけでなく、当時の経済状況や食文化についても貴重な情報を提供しています。砂糖の希少性、ストレス社会の存在、茶道文化の影響など、多角的な視点から幕末社会を理解することができます。

偉人たちの人間味あふれる姿から、彼らをより身近に感じられる。

歴史上の偉人たちを「完璧な英雄」として崇拝するのではなく、私たちと同じ悩みや弱点を持つ人間として理解することで、彼らの偉業がより身近に感じられるようになります。

吉田松陰と妹のツンデレな関係は、どの時代でも変わらない家族愛の普遍性を示しています。偉大な思想家も、家族の前では一人の優しい兄だったのです。このような人間味あふれるエピソードは、松陰の思想や教育への理解も深めてくれます。

勝海舟の語学力の限界は、「完璧でなくても努力と工夫で成果を上げることができる」という現代人にとっても参考になる教訓を含んでいます。外交の成功は、語学力よりも人間性や洞察力によるところが大きかったのです。

複雑な幕末を、もっと楽しむための新しい視点を発見しよう!

幕末の歴史を学ぶ楽しみは、政治的な出来事や戦争の記録だけにあるのではありません。当時の人々の日常生活、価値観、人間関係、そして社会の細部にこそ、本当の歴史の面白さがあります。

京都の猫問題やヒゲの流行、ペリー来航時の勘違いエピソードなどは、当時の社会情勢や文化状況をより立体的に理解するための貴重な手がかりです。これらの豆知識を通じて、幕末という時代がより身近で親しみやすいものになったのではないでしょうか。

歴史は決して過去の出来事ではありません。それは私たちの現在につながる連続的な物語であり、過去の人々の経験から学ぶべき教訓に満ちています。幕末の人々が直面した課題の多くは、形を変えて現代社会でも続いています。

国際化への対応、技術革新への適応、社会制度の改革、教育の重要性、そして困難な時代を乗り越える人間の知恵と勇気。これらのテーマは、幕末から現代まで変わらぬ人類共通の課題です。

豆知識から始まった幕末への興味が、より深い歴史理解につながり、そして現代を生きる私たちの知恵となることを願っています。歴史を学ぶ最大の意義は、過去を知ることで現在をより良く理解し、未来をより良いものにするための洞察を得ることにあるのです。

幕末という激動の時代を生きた人々の、人間味あふれるエピソードを通じて、歴史の新たな魅力を発見していただけたでしょうか。これらの豆知識が、あなたの幕末観を少しでも豊かにし、歴史への興味をさらに深めるきっかけとなれば幸いです。