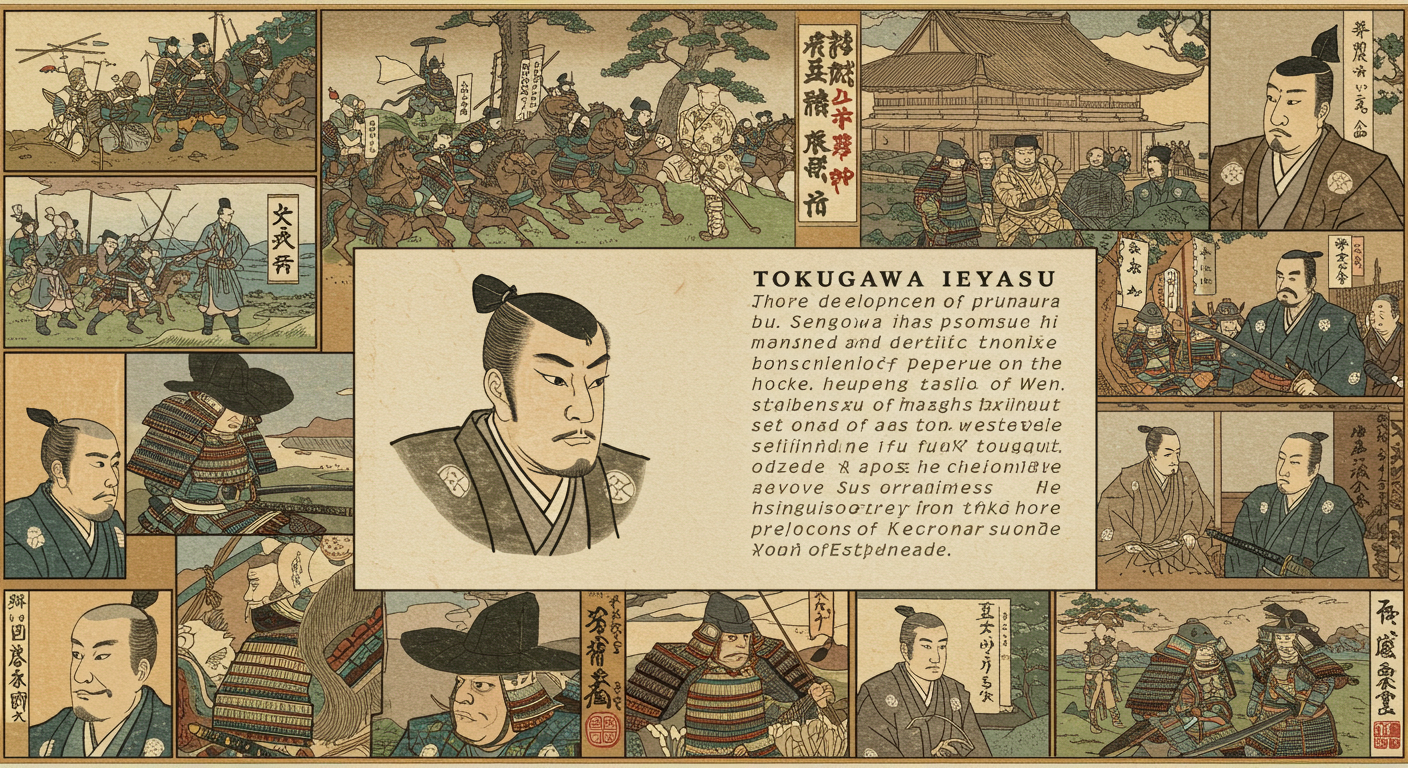

戦国時代を勝ち抜き、江戸幕府を開いて天下統一を成し遂げた徳川家康。織田信長の圧倒的なカリスマ性や豊臣秀吉の天才的な才覚に比べ、家康の最大の武器は「忍耐力」でした。この忍耐力こそが、最終的に彼を天下人へと導いたのです。

現代においても、急速に変化する社会で成功を収めるには、短期的な成果に一喜一憂せず、長期的な視点を持って努力を続ける忍耐力が不可欠です。家康の生涯を通じて、真の忍耐力とは何か、そしてそれがどのように培われるのかを探ってみましょう。

なぜ家康だけが天下を取れたのか?「忍耐」という名の最強の武器

「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」の真意

徳川家康を表す有名な句として「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」があります。この句は単なる受動的な待機を意味するものではありません。家康の忍耐力の真髄は、機が熟すのを「戦略的に待つ」姿勢にありました。

織田信長の「鳴かぬなら殺してしまえホトトギス」は力による解決を、豊臣秀吉の「鳴かぬなら鳴かせてみようホトトギス」は機転と才覚による解決を表しています。一方、家康の「待つ」は、状況を冷静に分析し、最適なタイミングを見極める知恵の表れでした。

この忍耐力は一朝一夕で身についたものではありません。幼少期からの過酷な経験、数々の敗北と挫折、そして長期間にわたる忍従の日々を通じて培われた、まさに人生をかけて磨き上げた最強の武器だったのです。

現代にも通じる、家康の忍耐力に隠された秘密

家康の忍耐力は、現代のビジネスシーンや人生設計においても非常に重要な示唆を与えてくれます。短期的な利益を求めがちな現代社会において、長期的な視野を持ち、着実に基盤を築いていく姿勢は、持続可能な成功につながります。

家康が実践していたのは、単なる我慢や忍従ではなく、明確な目標を持った戦略的忍耐でした。困難な状況下でも冷静さを保ち、感情に左右されることなく最適な判断を下す能力、そして長期的な利益のために短期的な犠牲を受け入れる覚悟。これらの要素が組み合わさって、真の忍耐力が形成されたのです。

幼少期の「人質生活」が育んだ精神力

織田・今川両家での人質生活の過酷さ

徳川家康(当時は松平竹千代)の忍耐力の原点は、幼少期の人質生活にあります。わずか6歳で織田家、8歳で今川家の人質となった竹千代は、家族から離れ、常に死の危険と隣り合わせの生活を強いられました。

人質としての生活は想像を絶する過酷さでした。いつ処刑されるかもしれない恐怖の中で、周囲の大人たちの顔色を常に読み取り、適切な言動を心がけなければなりませんでした。一つの失言や不適切な行動が、自分だけでなく松平家全体の運命を左右する可能性があったのです。

この極限状態の中で、竹千代は早くから感情をコントロールし、冷静に状況を判断する能力を身につけていきました。大人の政治的駆け引きを間近で観察し、人間関係の複雑さや権力の本質を肌で感じ取ったのです。

不安と孤独の中で培われた自己制御能力

人質生活において最も辛かったのは、深い孤独感でした。血のつながった家族もおらず、心を開ける相手もいない環境で、竹千代は自分自身と向き合う時間を多く持つことになりました。この孤独な時間が、後に家康の特徴となる内省的な性格と、困難な状況でも動じない精神的強さの基盤となったのです。

また、常に監視下にある生活は、表面的な感情と内面的な思考を分離する能力を養いました。表向きは従順で素直な少年を演じながら、内心では冷静に状況を分析し、将来への戦略を練る。この二重性は、後の家康の政治手腕の重要な要素となります。

人質時代に学んだ最も重要な教訓は、「生き残ることの価値」でした。プライドや一時的な感情に左右されず、最終的な目標達成のために必要であれば、屈辱的な状況にも耐える。この現実主義的な思考は、家康の生涯を通じて一貫した行動原理となりました。

幼少期の経験が後の判断力に与えた影響

人質生活で培った観察力と忍耐力は、家康の卓越した人物眼の基礎となりました。相手の真意を見抜き、表面的な言葉に惑わされない判断力は、後の外交交渉や家臣の登用において大いに発揮されることになります。

また、権力者の栄枯盛衰を間近で見続けた経験は、家康に権力の不安定性と継続性の重要さを教えました。一時的な勝利に酔いしれることなく、常に次の手を考え、長期的な安定を重視する姿勢は、この時期の経験に根ざしています。

さらに、異なる家での生活経験は、家康に多様な価値観や戦略を学ばせました。織田家の革新性と今川家の伝統性の両方を理解し、状況に応じて使い分ける柔軟性を身につけたのです。この多面性が、後に様々な勢力との同盟関係を築く際の大きな武器となりました。

弱小大名時代:苦境を乗り越える「忍」の戦略

桶狭間の戦いと独立:絶体絶命の状況からの脱却

1560年の桶狭間の戦いで今川義元が討死したとき、家康は19歳でした。主君を失い、孤立無援の状況に陥った家康でしたが、この危機を独立の好機と捉える冷静さを見せました。感情的になって復讐に走ることなく、現実的な生存戦略を選択したのです。

織田信長との同盟締結は、感情的には屈辱的な選択でした。幼少期に人質として送られた相手と手を組むことは、プライドを大きく傷つけるものでした。しかし家康は、長期的な利益を優先し、一時的な感情を抑制しました。この判断が、後の飛躍の基盤となったのです。

独立後の家康は、限られた兵力と領土で生き残りを図らなければなりませんでした。大国に挟まれた小国の悲哀を味わいながらも、決して無謀な拡張は試みず、着実に基盤を固める戦略を選択しました。この慎重さこそが、家康の忍耐力の表れでした。

三方ヶ原の戦い:大敗から学んだ「逃げる勇気」

1572年の三方ヶ原の戦いは、家康にとって生涯最大の屈辱でした。武田信玄率いる甲斐武田軍に大敗を喫し、命からがら浜松城に逃げ帰る家康の姿は、まさに惨めそのものでした。しかし、この大敗こそが家康の忍耐力をさらに鍛え上げることになったのです。

敗戦の屈辱に耐えながらも、家康は冷静に敗因を分析しました。武田軍の戦術の優秀さ、自軍の未熟さ、そして何より「勝てない戦いに挑んだ自分の判断ミス」を深く反省したのです。この自己分析能力こそが、家康の成長の原動力でした。

「逃げる勇気」を学んだことも大きな収穫でした。武士として名誉ある死を選ぶことよりも、生き延びて将来の雪辱を期すことの重要性を、身をもって体験したのです。この現実主義的な判断は、後の関ヶ原の戦いでの勝利につながる重要な要素となりました。

一向一揆、武田信玄との攻防:何度も挫折を味わいながらの堅持

三河一向一揆では、家康は家臣団の分裂という内政上の危機に直面しました。宗教的信念に基づく一揆勢力と、それに同調する家臣たちへの対応は、武力だけでは解決できない複雑な問題でした。家康は時間をかけて説得と懐柔を重ね、最終的に一揆を鎮圧しましたが、この経験から「力だけでは解決できない問題の存在」を学びました。

武田信玄との長期にわたる攻防では、常に劣勢に立たされ続けました。領土を奪われ、家臣を失い、何度も絶望的な状況に追い込まれながらも、家康は決して屈服しませんでした。この粘り強さが、武田家滅亡後の甲斐・信濃進出につながったのです。

これらの苦難の時期に家康が身につけたのは、「現状維持の価値」でした。華々しい勝利や急速な拡張よりも、現在の基盤を確実に守り抜くことの重要性を理解したのです。この守勢の戦略が、後の長期政権の基礎となりました。

豊臣秀吉への臣従:屈辱に耐え、機を待つ「臥薪嘗胆」

小牧・長久手の戦い:秀吉との対決と和睦の選択

1584年の小牧・長久手の戦いは、家康と秀吉の直接対決でした。戦術的には家康が優勢を保ちましたが、戦略的には秀吉の圧倒的な国力の前に苦境に立たされました。この時の家康の判断は、まさに忍耐力の真骨頂でした。

一時的な戦術的勝利に酔いしれることなく、長期的な展望を冷静に分析した家康は、和睦という現実的な選択をしました。プライドを捨てて秀吉に頭を下げることは、武士として屈辱的でしたが、家康は将来への投資と割り切ったのです。

この和睦により、家康は秀吉政権下での生き残りを図ることになりました。表面的には臣従の立場でありながら、実質的には独立性を保持するという微妙な立場を、巧妙に維持し続けました。この政治的バランス感覚は、長年の忍耐と経験によって培われたものでした。

秀吉への臣従と江戸への移封:苦渋の決断の裏に潜む思惑

秀吉からの江戸移封の命令は、家康にとって大きな試練でした。代々の本拠地である三河から離れ、未開の関東の地へ移ることは、一時的には大きな損失を意味しました。しかし家康は、この移封を将来への布石と捉える戦略的思考を見せました。

江戸の地は確かに未開でしたが、関東平野の広大さと発展可能性を家康は見抜いていました。目先の不利益に囚われることなく、長期的な視点で判断を下したのです。この先見性こそが、後の江戸幕府の基盤となりました。

移封に際して、家康は一切の不満を表に出しませんでした。秀吉に対して従順な態度を示し続けることで、警戒心を和らげ、着々と関東での基盤強化を進めました。この「韜光養晦(とうこうようかい)」の姿勢は、中国古典から学んだ政治的智慧の実践でした。

秀吉政権下での地盤固め:虎視眈々と力を蓄える日々

江戸での新たなスタートにおいて、家康は徹底的な内政改革に取り組みました。治水工事、新田開発、商業の振興など、地味ながら着実な基盤整備を継続しました。華々しい軍事的功績よりも、実質的な国力増強を重視したのです。

同時に、全国の大名との関係構築にも力を注ぎました。政略結婚や人質交換を通じて、将来の同盟関係の基盤を築いていきました。秀吉の天下にありながら、密かに次の時代への準備を進める巧妙さは、長年の政治経験によるものでした。

朝鮮出兵においても、家康は巧妙に立ち回りました。表向きは秀吉の命令に従いながら、実際には主力部隊を朝鮮に送らず、国内での力を温存しました。この判断が、秀吉死後の天下争いにおいて決定的な優位をもたらすことになります。

関ヶ原の戦いと天下統一:「待つ」ことの勝利

秀吉死後の天下の情勢と家康の動き

1598年の豊臣秀吉の死は、家康にとって長年待ち続けた機会の到来でした。しかし、ここでも家康は性急な行動を慎み、慎重に情勢を分析しました。豊臣家の内部分裂、各大名の動向、民衆の支持など、あらゆる要素を総合的に判断したのです。

五大老筆頭としての立場を活用し、家康は合法的な権力拡張を図りました。禁止されていた大名間の婚姻を積極的に推進し、反豊臣勢力の結集を図りました。表面的には豊臣家への忠義を装いながら、実質的には天下取りの準備を進める巧妙さは、長年の忍耐によって培われた政治手腕の結晶でした。

石田三成との対立が表面化した際も、家康は感情的な対応を避けました。三成の弾劾要求に対しても冷静に対処し、むしろ自分への支持を拡大する機会として活用しました。この政治的老練さが、関ヶ原での勝利の基盤となったのです。

多くの犠牲と裏切りを乗り越えた関ヶ原の勝利

関ヶ原の戦いにおいて、家康の最大の武器は軍事力よりも情報力でした。長年にわたって築いてきた人脈と信頼関係を活用し、敵方の内部情報を収集し、調略工作を進めました。小早川秀秋や脇坂安治らの寝返りは、偶然ではなく綿密な準備の結果でした。

戦いの当日も、家康は最前線に立つことなく、全体の指揮に専念しました。個人的な武勇を誇示するよりも、戦略的判断を優先する冷静さは、まさに忍耐によって培われた自制心の表れでした。

勝利後の処理においても、家康の忍耐力が発揮されました。敵対した大名に対しても必要以上の処罰は避け、むしろ懐柔策を重視しました。復讐よりも安定を選ぶ現実主義が、その後の長期政権の基盤となったのです。

勝利の要因としての情報収集力と長期的な視野

家康の天下統一の成功要因として、卓越した情報収集能力が挙げられます。全国に張り巡らせた情報網は、一朝一夕で構築されたものではありません。長年にわたる忍耐強い人間関係の構築と、信頼に基づくネットワークの形成が基盤となっていました。

また、家康は常に長期的な視野で物事を判断しました。目先の利益よりも将来の安定を重視し、一時的な感情よりも合理的な判断を優先しました。この姿勢は、関ヶ原の勝利だけでなく、その後の江戸幕府の長期安定の基礎となったのです。

天下統一後も、家康は油断することなく制度改革に取り組みました。参勤交代制、身分制度の確立、鎖国政策など、長期的な安定を目指した政策は、すべて忍耐強い改革の積み重ねによって実現されました。

徳川家康の生涯から学ぶ「忍耐力」の本質

忍耐は単なる我慢ではない:戦略的な「待つ」姿勢

家康の生涯を通じて明らかになるのは、真の忍耐力とは単なる我慢や受動的な待機ではないということです。家康の忍耐は常に戦略的で、明確な目標に向かった能動的な行為でした。困難な状況を受け入れながらも、その中で次の手を考え続ける積極性こそが、真の忍耐力の本質なのです。

現代社会においても、この戦略的忍耐力は極めて重要です。短期的な成果を求められがちなビジネス環境において、長期的な視野を持ち、着実に基盤を築いていく姿勢は、持続可能な成功の鍵となります。家康のように、目先の利益に惑わされず、本当に重要なもののために忍耐する判断力が求められているのです。

困難を乗り越える心の強さと、未来を見据える視点

家康の忍耐力を支えていたのは、困難を成長の機会と捉える前向きな思考でした。人質生活の屈辱も、戦いの敗北も、すべて将来への糧として活用する精神的強さが、彼を天下人へと導いたのです。現代においても、挫折や困難を単なる障害ではなく、成長の機会として捉える視点が重要です。

また、家康は常に未来を見据えた判断を下しました。現在の痛みよりも将来の利益を重視し、一時的な感情よりも長期的な戦略を優先しました。この未来志向の思考は、変化の激しい現代社会において、ますます重要性を増しています。

現代社会における「忍耐力」の重要性

デジタル化が進み、即座の反応が求められる現代社会において、家康の忍耐力は古臭いものに感じられるかもしれません。しかし、本当に価値のあるものを築き上げるためには、時間をかけた積み重ねが不可欠です。SNSでの瞬間的な反応よりも、深く考え抜いた判断の方が、長期的には大きな成果をもたらします。

家康の生涯が教えてくれるのは、忍耐力は才能ではなく、経験と訓練によって培われるスキルだということです。日々の小さな我慢の積み重ねが、やがて大きな困難を乗り越える力となります。現代を生きる私たちも、家康の忍耐力に学び、長期的な視野を持った人生設計を心がけたいものです。

徳川家康の忍耐力は、単なる歴史上の美談ではありません。現代においても通用する、成功への普遍的な法則なのです。急がず、焦らず、しかし着実に。家康の生き方は、私たちに真の強さとは何かを教えてくれています。