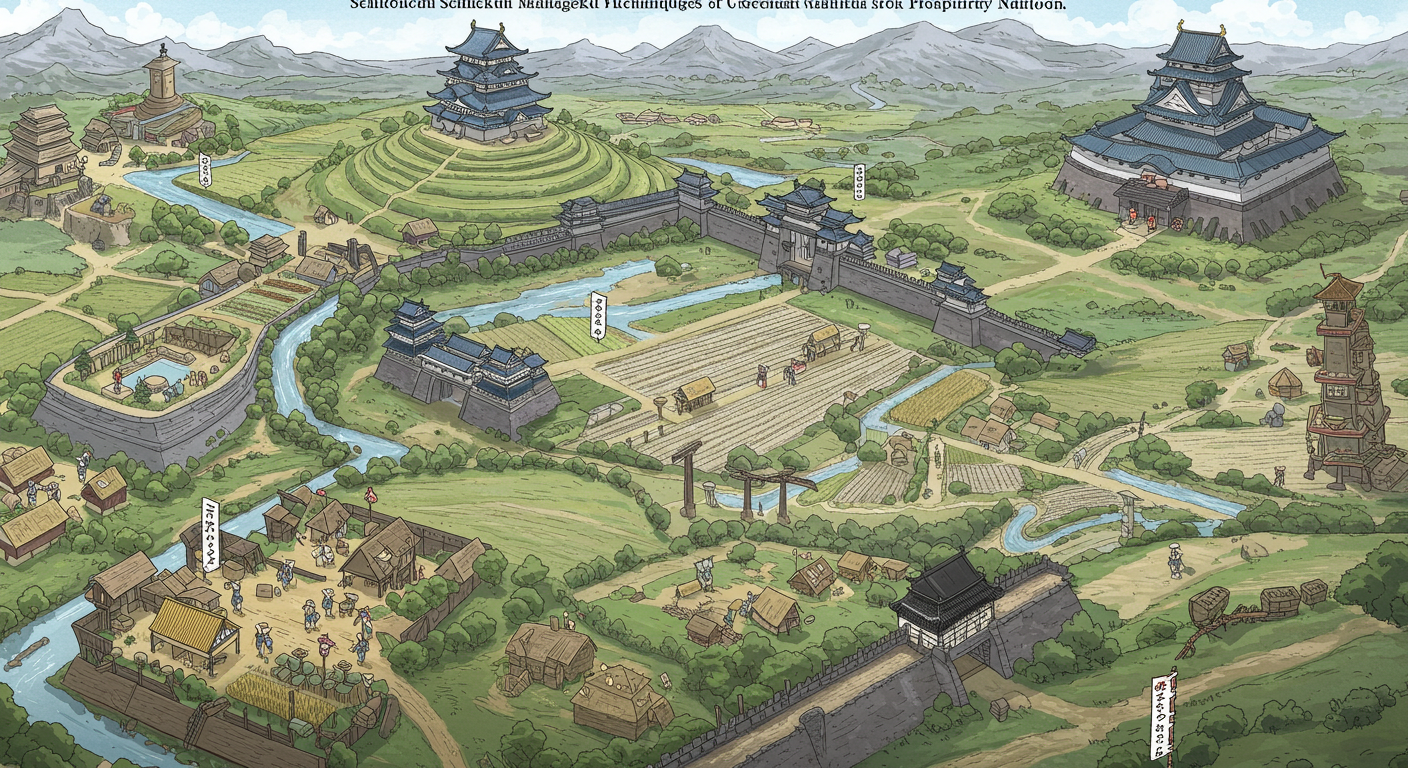

戦国時代といえば、華々しい合戦や武将たちの武勇伝を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、真に天下統一を果たした大名たちの成功の秘訣は、実は「優れた領地経営」にありました。絶え間ない戦乱の中で、なぜ一部の大名だけが豊かで安定した国を築くことができたのでしょうか。

その答えは、戦国大名たちが実践していた革新的な経営戦略にあります。彼らは武力だけでなく、農業改革、商業振興、インフラ整備、人材育成、法整備など、現代の企業経営にも通じる多角的なアプローチで国づくりに取り組んでいました。今回は、戦国大名たちの知恵に学ぶ、持続可能な組織運営の極意をご紹介します。

戦国大名は「戦う」だけじゃない!裏側を支えた「経営」の知恵

絶え間ない戦乱の時代、なぜ豊かな国を築けた大名がいたのか?

戦国時代は約150年間続いた動乱の時代でした。この混沌とした状況下で、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、武田信玄、上杉謙信といった名だたる大名たちが頭角を現しました。しかし、彼らの成功は偶然ではありません。優れた軍事戦略の裏には、必ず優秀な内政手腕がありました。

例えば、織田信長の急速な勢力拡大は、楽市楽座政策による経済活性化と、効率的な軍事組織の構築が基盤となっていました。武田信玄の甲斐国は、巧妙な治水事業と金山開発により、小さな山国でありながら豊かな財政基盤を築いていました。

これらの成功事例に共通するのは、短期的な軍事的勝利だけでなく、長期的な国力増強を重視していた点です。戦争に勝つためには兵力と資金が必要であり、それらを継続的に供給するためには豊かで安定した領国経営が不可欠だったのです。

武力だけでは天下は取れない!優れた領地経営の秘密に迫る

戦国時代の大名たちが直面していた課題は、現代の企業経営者が抱える問題と驚くほど似ています。限られた資源をいかに効率的に活用するか、人材をどう育成し動機づけるか、競合他社(敵対勢力)に対していかに優位性を維持するか、長期的な成長戦略をどう描くか——これらはすべて普遍的な経営課題です。

成功した戦国大名たちは、現代でいうところの「経営者」として、明確なビジョンを持ち、革新的な施策を実行していました。彼らの手法は、現代の経営学の観点から見ても非常に合理的で先進的なものでした。

特に注目すべきは、彼らが「持続可能性」を重視していた点です。一時的な収益向上ではなく、長期的な国力増強を目指し、民衆の生活向上と経済発展の両立を図っていました。この視点は、現代のCSR(企業の社会的責任)やSDGs(持続可能な開発目標)の概念にも通じるものがあります。

現代の経営戦略にも通じる、戦国大名の施策を徹底解説

戦国大名の経営手法を現代の視点で分析すると、多くの示唆に富んだ教訓を得ることができます。彼らが実践していた施策は、現代の組織運営、地域振興、行政運営において十分に応用可能です。

例えば、武田信玄の「人は城、人は石垣、人は堀」という言葉は、現代の「人的資源管理」の重要性を400年以上前に説いたものです。また、豊臣秀吉の全国統一過程で実施された検地や刀狩りは、現代でいう「業務標準化」や「リスク管理」の先駆的事例として評価できます。

これらの歴史的事例を学ぶことで、現代の経営者や管理職、地方自治体の職員、さらには個人の人生設計においても活用できる普遍的な知恵を得ることができるでしょう。

太閤検地だけじゃない!「土地」と「民」を掌握する基本戦略

検地(けんち)の徹底:正確な土地調査がもたらした効果

戦国大名にとって最も重要な課題の一つが、領内の正確な実態把握でした。検地とは、田畑の面積、土地の等級、予想収穫量を詳細に調査する作業です。これは現代でいう「経営資源の棚卸し」や「資産評価」に相当します。

豊臣秀吉が実施した太閤検地が最も有名ですが、実際には多くの戦国大名が独自の検地を実施していました。武田信玄の甲斐国では「信玄検地」が、上杉謙信の越後国では「謙信検地」が行われ、それぞれ領国の実情に応じた調査手法が開発されていました。

検地の効果は絶大でした。正確な土地台帳により、適切な年貢徴収が可能になり、財政収入の安定化が図られました。また、農民の負担も明確化され、恣意的な徴収が減ることで、農民の生活安定にもつながりました。これは現代の「透明性の確保」や「説明責任」の概念に通じるものです。

班田収授の崩壊後:土地制度の多様性と大名の試行錯誤

古代の班田収授制が崩壊した後、日本の土地制度は複雑化していました。荘園制、惣村制、国人領主制など、地域によって異なる土地所有形態が混在していたのです。戦国大名たちは、この複雑な状況を整理し、効率的な統治システムを構築する必要がありました。

各大名は、それぞれ独自のアプローチで土地制度改革に取り組みました。織田信長は既存の権力構造を破壊して新しいシステムを構築する「破壊的イノベーション」を選択しました。一方、毛利元就のような大名は、既存の地域有力者との協調を重視する「漸進的改革」を採用しました。

これらの多様なアプローチは、現代の組織改革やビジネスモデル変革における「変化管理」の事例として非常に参考になります。急激な変化には抵抗が伴う一方、変化が遅すぎると競争力を失うという、現代の経営者が直面するジレンマと同じ構造がここにあります。

飢饉対策と災害復興:民衆の支持を得るための施策

戦国時代は気候変動が激しく、頻繁に飢饉や自然災害が発生していました。優秀な戦国大名は、これらの危機への対応策を事前に準備し、迅速な復興支援を実施することで民衆の信頼を獲得していました。

武田信玄は「甲州法度」において、飢饉時の米の備蓄義務や相互扶助の仕組みを詳細に規定していました。また、上杉謙信は凶作時に他国から米を輸入して配給するという、現代でいう「リスク管理」と「危機対応」を実践していました。

これらの施策は、短期的にはコストがかかるものの、長期的には領民の忠誠心向上と社会安定をもたらしました。現代企業における「ステークホルダー経営」や「社会貢献活動」の先駆的事例として評価できます。災害時の迅速な対応は、現代でも企業や自治体の評価を大きく左右する重要な要素です。

商業・手工業の振興:経済力を高めるための「楽市楽座」

楽市楽座(らくいちらくざ)のインパクト:信長が経済にもたらした革命

織田信長が実施した楽市楽座政策は、戦国時代の経済史上最も重要な改革の一つです。この政策は、従来の座(商工業者の同業組合)による独占を廃止し、自由な商業活動を促進するものでした。現代でいう「規制緩和」や「市場開放」の先駆的事例です。

楽市楽座の効果は絶大でした。商業活動の活性化により税収が増加し、信長の軍事費を支える重要な財源となりました。また、技術革新が促進され、鉄砲の大量生産や新しい戦術の開発が可能になりました。さらに、流通の改善により物価が安定し、民衆の生活水準も向上しました。

この政策の本質は、「競争環境の整備」にありました。独占を排除することで健全な競争を促し、結果として全体の生産性向上を実現したのです。これは現代の「競争政策」や「独占禁止法」の基本思想と同じです。

撰銭令(えりぜにれい):貨幣経済の混乱を乗り越えるための試み

戦国時代の経済を複雑にしていた要因の一つが、貨幣制度の混乱でした。中国銭、模鋳銭、私鋳銭など様々な貨幣が流通し、品質のばらつきが大きく、商取引に支障をきたしていました。この問題に対し、多くの大名が撰銭令(良質な貨幣以外の使用を禁止する法令)を発布しました。

しかし、撰銭令は一時的な解決策に過ぎませんでした。根本的な解決には、統一的な貨幣制度の確立が必要でした。豊臣秀吉は大判・小判の発行を通じて貨幣制度の統一を図り、徳川幕府がこれを完成させました。

この過程は、現代のグローバル経済における「通貨統合」や「金融システムの安定化」の事例として非常に興味深いものです。経済の基盤となるインフラ(この場合は貨幣制度)の安定なくして、持続的な経済発展は不可能であることを示しています。

特産品の開発と流通:地域経済を活性化させる工夫

戦国大名たちは、それぞれの領国の地理的特性を活かした特産品開発に力を入れていました。甲斐の金、越後の米、駿河の茶、備前の刀剣など、各地域が独自の競争優位性を築いていました。これは現代の「地域ブランド戦略」や「クラスター開発」の先駆けといえます。

武田信玄は甲斐の金山開発に積極的に投資し、採掘技術の向上と流通ネットワークの整備を進めました。また、毛利元就は瀬戸内海の海運を活用した流通業に着目し、商業都市の発展を支援しました。

これらの取り組みの共通点は、「比較優位の活用」です。各地域が持つ自然資源や地理的条件を最大限に活用し、他地域に対する競争優位性を確立していました。現代の地域振興政策や企業の事業戦略において、この視点は極めて重要です。

治水事業と新田開発:生産性を向上させるインフラ整備

洪水との戦い:河川改修と堤防建設の重要性

戦国時代の農業生産性向上において、治水事業は極めて重要な位置を占めていました。頻発する洪水は農作物に甚大な被害をもたらし、収穫量の不安定化を招いていました。優秀な戦国大名は、大規模な治水事業を通じて、この問題の解決に取り組んでいました。

武田信玄が実施した信玄堤の建設は、治水事業の傑作として知られています。釜無川と御勅使川の合流点に巧妙な堤防システムを構築し、洪水被害を大幅に減少させました。この工事には最新の土木技術と膨大な労働力が投入されましたが、長期的には農業生産の安定化と新田開発を可能にしました。

また、加藤清正が実施した熊本城下の治水事業も有名です。白川の流路変更と堤防建設により、城下町の発展基盤を確立しました。これらの事業は現代でいう「社会インフラ投資」であり、短期的にはコストがかかるものの、長期的には大きな経済効果をもたらしました。

新田開発:未開の土地を耕し、食料増産を目指す

人口増加と軍事費の増大に対応するため、多くの戦国大名が新田開発に積極的に取り組みました。これは現代の「事業拡張」や「新市場開拓」に相当する戦略的投資でした。

伊達政宗は、奥州の広大な平野部で大規模な新田開発を実施しました。湿地の干拓、森林の開墾、灌漑システムの整備を通じて、農業生産量を飛躍的に増加させました。また、開発にあたっては農民に有利な条件を提示し、他国からの移住を促進するという「人材誘致戦略」も併せて実施しました。

新田開発の成功要因は、技術力、資金力、そして何より長期的なビジョンでした。開発から収益化まで数年から十数年を要するプロジェクトであり、短期的な成果を求める姿勢では成功できませんでした。これは現代のR&D投資や新事業開発と同様の性格を持っています。

インフラ整備がもたらした、国の発展と安定

治水事業と新田開発は、単なる農業政策を超えた包括的な国力増強策でした。農業生産の安定化は食料安全保障の確立を意味し、人口増加と都市化の基盤となりました。また、大規模な土木工事は雇用創出効果もあり、領内経済の活性化にも寄与しました。

さらに重要なのは、これらの事業が社会統合効果を持っていたことです。共同作業を通じて住民同士の結束が強まり、大名への忠誠心も向上しました。現代でいう「社会関係資本」の形成に大きく貢献していたのです。

インフラ整備による経済効果は、現代の公共投資理論とも一致します。適切なインフラ投資は、民間の経済活動を促進し、長期的な成長基盤を確立します。戦国大名たちが実践していた政策は、現代の経済学的観点から見ても非常に合理的だったといえるでしょう。

教育と人材育成:未来を見据えた投資

家臣団の育成:能力主義と恩賞による組織強化

戦国大名の成功を支えた最も重要な要素の一つが、優秀な家臣団の存在でした。血縁関係よりも能力を重視する人材登用、適切な評価制度、効果的な動機づけシステムなど、現代の人的資源管理に通じる施策が数多く実践されていました。

織田信長は出自を問わない能力主義を徹底し、豊臣秀吉や明智光秀といった有能な人材を重用しました。また、戦功に応じた知行配分システムにより、家臣のモチベーション向上を図りました。これは現代の「成果主義人事制度」の先駆けといえます。

武田信玄は「人は城、人は石垣、人は堀」という言葉で人材の重要性を説き、家臣の教育と育成に力を注ぎました。定期的な軍事訓練、戦略会議への参加、他国への視察派遣など、多様な人材育成機会を提供していました。

学問の奨励:儒学や仏教を取り入れた教養の重視

戦国大名たちは武事だけでなく、学問の重要性も深く理解していました。儒学、仏教、医学、天文学などの学問を奨励し、家臣の教養向上を図っていました。これは現代の「継続的学習」や「リーダーシップ開発」の概念に通じるものです。

毛利元就は家臣に対して積極的な読書を奨励し、中国の古典から戦略論を学ぶことを重視していました。また、上杉謙信は仏教の教えを政治理念に取り入れ、「義」を重んじる組織文化を醸成しました。

学問の奨励は、単なる教養向上を超えた戦略的意味を持っていました。古典から学んだ知恵は政治・軍事戦略の立案に活用され、倫理観の向上は組織の結束力強化につながりました。現代でいう「知識経営」や「組織学習」の実践例として評価できます。

子弟教育と後継者育成:長期的な繁栄のための礎

持続的な組織運営において、後継者育成は極めて重要な課題です。戦国大名たちは、自らの子弟だけでなく、家臣の子弟についても計画的な教育を実施していました。

伊達政宗は若い頃から多様な経験を積み、文武両道の教育を受けました。その後、自らも家臣の子弟教育に力を注ぎ、長期的な組織発展の基盤を築きました。また、養子制度を活用して優秀な人材を一族に取り込むという「戦略的人材獲得」も行っていました。

後継者育成においては、実践的な経験の重要性が強調されていました。若い頃から実際の政務や軍事作戦に参加させ、失敗を通じて学ばせるという「OJT(On-the-Job Training)」が実践されていました。これは現代の人材育成手法と本質的に同じアプローチです。

法の整備と秩序の維持:安定した社会基盤の構築

分国法(ぶんこくほう):地域ごとの独自の法律と統治

戦国大名が実施した最も重要な制度改革の一つが、分国法の制定でした。分国法とは、各大名が自らの領国のために制定した独自の法律体系です。これらの法律は、領内の秩序維持、経済活動の規制、民事紛争の解決などを包括的に規定していました。

武田信玄の「甲州法度」、今川義元の「今川仮名目録」、朝倉義景の「朝倉孝景条々」など、多くの優れた分国法が制定されました。これらの法律は、それぞれの地域の実情に応じた実用的な内容となっており、現代の「地方自治」や「規制の最適化」の概念を先取りしたものでした。

分国法の特徴は、その実効性にありました。抽象的な理念ではなく、具体的で実行可能な規定が多く含まれていました。また、民衆の理解しやすい形で表現されており、法の「透明性」と「予測可能性」を確保していました。これは現代の「良い統治(グッドガバナンス)」の要件と一致します。

治安維持と紛争解決:民衆が安心して暮らせる環境づくり

安定した経済活動のためには、治安の維持が不可欠です。戦国大名たちは、効果的な治安維持システムと公正な紛争解決制度の構築に力を注いでいました。

上杉謙信は「直江状」で知られる詳細な行政指示を通じて、治安維持の重要性を強調していました。定期的な巡回、迅速な犯罪捜査、適切な処罰システムなどを整備し、領内の安全を確保していました。

また、民事紛争の解決においては、公正で迅速な裁判制度が重要でした。多くの大名が専門の裁判官を配置し、証拠に基づく合理的な判断を行うシステムを構築していました。これは現代の「法の支配」や「司法制度の独立性」の概念につながるものです。

一揆対策と宗教統制:領内の安定を図るための施策

戦国時代には、農民一揆や宗教的反乱が頻発していました。これらの社会不安要因に対し、戦国大名たちは予防的措置と事後対応の両面から対策を講じていました。

織田信長は一向一揆に対して強硬な軍事的対応を取る一方で、農民の負担軽減や宗教の自由度向上といった根本的な改革も実施していました。また、豊臣秀吉は刀狩りを通じて武装解除を進め、社会の安定化を図りました。

これらの施策の背景には、社会不安の根本原因に対する深い理解がありました。単純な力による制圧ではなく、経済的・社会的・宗教的な不満を解消することで、長期的な安定を実現しようとしていたのです。これは現代の「社会統合政策」や「コンフリクト・マネジメント」と同様の発想です。

戦国大名の「経営哲学」が現代に教えること

リーダーシップとビジョンの重要性:国を導く力

戦国大名たちの成功を支えた最も重要な要素は、強いリーダーシップと明確なビジョンでした。彼らは混沌とした時代にあって、自らの理念を明確に示し、それに向かって組織全体を導いていく能力を持っていました。

織田信長の「天下布武」、豊臣秀吉の「天下統一」、徳川家康の「泰平の世」など、それぞれが掲げたビジョンは、単なるスローガンではなく、具体的な政策と行動によって裏付けられていました。また、これらのビジョンは組織のメンバーに共有され、全体の行動指針となっていました。

現代の組織運営においても、リーダーのビジョン設定能力と、それを組織全体に浸透させる能力は極めて重要です。戦国大名たちの事例は、効果的なビジョナリー・リーダーシップの実践例として、現代のリーダーにとって貴重な学習材料となります。

持続可能な発展とは何か?歴史から学ぶ知恵

戦国大名たちの政策を分析すると、彼らが「持続可能な発展」を重視していたことがわかります。短期的な利益追求ではなく、長期的な国力増強と社会の安定を目指していました。

この持続可能性の概念は、経済発展、社会の安定、環境の保全という三つの要素のバランスに基づいていました。農業生産の向上は経済発展を、法制度の整備は社会の安定を、治水事業や森林管理は環境の保全を、それぞれ実現していました。

現代のSDGsや企業のサステナビリティ経営においても、この三要素のバランスは極めて重要です。戦国大名たちの事例は、400年以上前から持続可能な発展の重要性が認識され、実践されていたことを示しています。

困難な時代を乗り越えるための、創造性と実践力

戦国時代は、既存の秩序が崩壊し、新しい仕組みを創造する必要がある変革の時代でした。このような状況下で成功した大名たちは、優れた創造性と強い実践力を併せ持っていました。

彼らの創造性は、従来の常識にとらわれない発想力に表れています。楽市楽座による既存商業秩序の破壊、能力主義による身分制度の見直し、新しい軍事技術の積極的導入など、多くの革新的な政策が実施されました。

しかし、創造性だけでは成功できませんでした。優れたアイデアを現実に実行する実践力が不可欠でした。綿密な計画立案、効果的な組織運営、粘り強い推進力などが、政策の成功を支えていました。

現代も変化の激しい時代であり、創造性と実践力の両方が求められています。戦国大名たちの事例は、変革期のリーダーシップのあり方について、重要な示唆を与えてくれます。

戦国大名たちの領地経営術は、単なる歴史の知識を超えて、現代の組織運営や地域振興、個人の人生設計においても活用できる普遍的な知恵を含んでいます。彼らの成功と失敗から学ぶことで、私たちは困難な時代を乗り越える力を身につけることができるでしょう。

混沌とした戦国時代を生き抜いた大名たちの知恵は、不確実性の高い現代社会において、より一層価値のあるものとなっています。歴史に学び、現代に活かす——この姿勢こそが、持続的な成功への道筋なのです。