なぜ真田幸村は「最強」の代名詞となったのか?

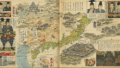

「日本一の兵(ひのもといちのつわもの)」と称される真田幸村。戦国時代を代表する武将の一人として、現代でも絶大な人気を誇る英雄です。大河ドラマや小説、ゲームなどでも主人公として取り上げられ、その勇猛果敢な戦いぶりは多くの人の心を魅力し続けています。

特に大坂の陣における活躍は語り草となっており、徳川家康の本陣に肉薄した「真田の赤備え」の突撃は、まさに「最強」の武将にふさわしいエピソードとして語り継がれています。しかし、この「最強」という評価は、本当に史実に基づいたものなのでしょうか。

実は、真田幸村の伝説的な強さには、後世の創作や美化が大きく影響している面もあります。江戸時代の軍記物語や講談、そして現代の創作物によって、幸村のイメージは次第に神格化されていったのです。

本記事では、史料や客観的な記録を基に、真田幸村の実像に迫ります。彼の「最強」伝説がどのように形成されたのか、そして実際の戦歴や人物像はどのようなものだったのかを多角的に検証していきましょう。果たして真田幸村は、本当に「最強」と呼ぶにふさわしい武将だったのでしょうか。

「日本一の兵」の誕生:大坂の陣での伝説的活躍

真田幸村が「最強」の武将として名を残すことになった最大の理由は、やはり大坂の陣での活躍にあります。特に大坂夏の陣(1615年)における幸村の戦いぶりは、敵味方を問わず多くの人々に強烈な印象を与えました。

真田丸の築城と巧妙な戦術

大坂冬の陣(1614年)では、幸村は大坂城の南側に「真田丸」と呼ばれる出丸を築城しました。この真田丸は、単なる砦ではなく、攻撃してくる敵を誘い込んで効率的に撃退する巧妙な仕掛けが施された要塞でした。

真田丸の構造は、敵が攻め込みやすいように見せかけながら、実際には三方から集中攻撃できる「袋のネズミ」状態を作り出すものでした。徳川方の前田利常隊がこの罠にはまり、大きな損害を被ったのは有名な話です。この戦術的勝利により、幸村の名は一躍天下に知れ渡ることになりました。

家康本陣への死の突撃

大坂夏の陣では、幸村はさらに大胆な行動に出ます。豊臣方の劣勢が明らかになる中、幸村は赤い甲冑に身を固めた「赤備え」の部隊を率いて、徳川家康の本陣に向けて決死の突撃を敢行したのです。

この突撃は、軍事的には無謀とも言える行動でした。しかし、幸村の勇猛さは徳川方に大きな衝撃を与え、家康の馬印が倒されるほどの混乱を引き起こしました。家康自身も一時は切腹を覚悟したとも伝えられており、この一戦で幸村の武名は不動のものとなったのです。

敵方からの最大級の評価

幸村の強さを物語る最も説得力のある証拠は、敵であった徳川方からの評価です。徳川家康は幸村の死後、「真田日本一の兵、古よりの物語にもこれなき由」と評したと伝えられています。

また、幸村と直接戦った武将たちも、その強さを認めています。伊達政宗は「真田、日本一の兵、いにしえの楠正成にもまさりけり」と述べたとされ、敵ながらその武勇を称えています。このような敵方からの評価こそが、幸村の「最強」伝説の根拠となっているのです。

伝説の裏側:幸村の「最強」を支えたものとは?

真田幸村の強さは、個人的な武勇だけではありませんでした。その背景には、真田家代々の知略、卓越した築城術、そして困難な状況でも諦めない精神力がありました。

真田家の知略と戦略的思考

真田家は代々、知略に長けた一族として知られていました。幸村の父・真田昌幸は「表裏比興の者」と呼ばれ、その巧妙な策略で大国に立ち向かい続けました。上田合戦では、わずかな兵力で徳川の大軍を二度も撃退するという離れ業を成し遂げています。

幸村もこの真田家の伝統を受け継いでいました。大坂の陣では、正面からの力勝負ではなく、心理戦や情報戦を巧みに駆使しています。真田丸の設計においても、敵の心理を読み切った高度な戦術が用いられていました。

また、幸村は兄の信之とは異なる道を選びましたが、真田家の生き残りという観点では、この選択も戦略的な意味を持っていました。東軍と西軍に分かれることで、どちらが勝っても真田家の血筋を残すという「リスク分散」の発想があったのです。

地の利を活かした築城術と防御戦術

幸村の軍事的才能は、特に築城術と防御戦術において発揮されました。真田丸は、わずか数ヶ月で築かれたにもかかわらず、徳川方の猛攻を跳ね返す堅固な要塞でした。

この築城術は、真田家が信濃の山間部で培った地形を活かした戦術の応用でした。山城の建設や、地形を利用した伏兵戦術など、真田家は代々このような戦い方を得意としていたのです。

幸村は大坂という平地においても、この経験を活かして効果的な防御陣地を構築しました。限られた資源と時間の中で最大の効果を上げる設計思想は、まさに真田流の智恵の結晶だったのです。

武士としての覚悟とカリスマ性

幸村の「最強」たる所以は、その精神力とカリスマ性にもありました。大坂の陣は、豊臣方にとって絶望的な戦いでした。兵力、装備、資金のすべてにおいて徳川方が圧倒的に優勢だったのです。

しかし、幸村はこのような状況でも決して諦めませんでした。むしろ、絶望的な状況だからこそ、武士としての真価を発揮する機会と捉えていたのです。この覚悟と気概が、配下の武士たちを鼓舞し、最後まで戦い抜く力を与えました。

また、幸村のカリスマ性は、敵方にも大きな影響を与えました。赤備えの甲冑をまとった幸村の姿は、戦場において象徴的な存在となり、その存在だけで敵に恐怖と敬意を抱かせることができたのです。

幸村の戦歴を紐解く:大坂の陣以前の評価と苦難の道

「最強」というイメージが強い真田幸村ですが、実は大坂の陣以前の戦歴はそれほど華々しいものではありませんでした。むしろ、長い雌伏の時を過ごし、多くの苦悩を抱えながら生きてきた武将だったのです。

関ヶ原の戦いと西軍への参加

1600年の関ヶ原の戦いでは、幸村は父・昌幸とともに西軍(石田三成方)に参加しました。しかし、この戦いでの幸村の活躍については、ほとんど記録が残っていません。実際、関ヶ原の本戦には参加しておらず、上田城での徳川秀忠軍との戦いに従事していました。

この上田合戦では、父・昌幸の指揮の下で徳川軍を足止めすることに成功しましたが、幸村自身の具体的な貢献についてははっきりしません。まだ30代前半だった幸村は、この時点では父の補佐的な役割に留まっていたと考えられます。

九度山での蟄居生活という試練

関ヶ原の戦い後、幸村は父・昌幸とともに高野山の九度山に配流されました。これは事実上の幽閉生活であり、武将としてのキャリアは完全に断たれた状態でした。

この九度山での14年間は、幸村にとって人生最大の試練でした。武士としての活動ができず、経済的にも困窮し、将来への展望も見えない状況が続きました。多くの家臣が離散し、幸村は孤独と絶望の中で時を過ごすことになったのです。

しかし、この苦難の時期が、後の幸村の精神的な強さを培うことになりました。極限状況での忍耐力、逆境に屈しない不屈の精神は、この九度山時代に鍛えられたものだったのです。

表舞台への復帰と大坂入城

1614年、方広寺鐘銘事件をきっかけに徳川方と豊臣方の関係が悪化すると、幸村にも転機が訪れました。豊臣秀頼からの招聘を受け、幸村は九度山を脱出して大坂城に入城したのです。

この時の幸村は、すでに49歳という高齢でした。当時としては老境に入っていると言える年齢であり、体力的な全盛期は過ぎていたと考えられます。それでも幸村が大坂入城を決意したのは、武士としての本分を全うしたいという強い意志があったからでした。

真田幸村の人間像:武将としての顔、家族としての顔

「最強」の武将として語られることの多い真田幸村ですが、史料を詳しく調べてみると、意外にも人間味豊かな一面が見えてきます。彼は単なる戦闘機械ではなく、教養があり、家族を愛し、人間的な魅力に溢れた人物だったのです。

教養と文化的素養

幸村は武芸だけでなく、学問や文化的教養も身につけていました。九度山での蟄居時代には、読書や学問に時間を費やし、知識を深めていました。和歌や連歌にも通じており、単なる武骨な武将とは異なる一面を持っていたのです。

また、幸村は戦術論にも造詣が深く、古今の戦例を研究していました。真田丸の設計や大坂の陣での戦術には、この理論的な裏付けが活かされていました。知識と経験を組み合わせた総合的な軍事的才能こそが、幸村の真の強さだったのです。

家族への深い愛情

幸村は家族をとても大切にする人物でした。九度山時代には、経済的に困窮しながらも家族の生活を支え、子どもたちの教育にも心を配っていました。特に息子たちには、武士としての心構えや学問の重要性を教え続けていました。

大坂の陣に参加する際も、家族のことを最後まで気にかけていました。自分の死後の家族の安全を確保するため、様々な手配を行っていたという記録も残っています。このような家族愛は、幸村の人間的な魅力を示すエピソードといえるでしょう。

後世の創作が与えた影響

現在の真田幸村のイメージは、江戸時代の軍記物語や講談によって大きく脚色されています。特に「真田十勇士」の物語では、幸村は超人的な能力を持つ英雄として描かれており、これが現代のイメージの基となっています。

しかし、実際の幸村は、このような超人的な存在ではありませんでした。一人の人間として悩み、苦しみ、それでも信念を貫き通した武将だったのです。創作による美化を取り除いてみると、より人間的で親しみやすい人物像が浮かび上がってきます。

現代の大河ドラマや小説でも、このような人間的な魅力に焦点を当てた作品が増えています。「最強」という称号だけでなく、一人の人間としての魅力も含めて愛され続けているのが、真田幸村という人物なのです。

真田幸村は本当に「最強」だったのか?

これまでの考察を踏まえて、「真田幸村は本当に最強だったのか?」という問いに答えてみましょう。この問いに対する答えは、「最強」という言葉をどのように定義するかによって変わってきます。

武力だけでない総合的な強さ

もし「最強」を単純な武力や戦績だけで測るなら、幸村よりも優れた武将は他にもいたかもしれません。源義経、楠木正成、上杉謙信など、戦術的才能や戦歴において幸村を上回る武将も存在します。

しかし、幸村の「最強」たる所以は、武力だけではありません。困難な状況での精神力、家族や主君への忠義、そして最後まで諦めない不屈の意志。これらすべてを含めた総合的な「強さ」こそが、幸村を特別な存在にしているのです。

逆境を乗り越える精神力

特に注目すべきは、幸村の逆境を乗り越える力です。九度山での14年間の蟄居、大坂の陣での絶望的な戦況、これらの困難な状況でも決して諦めることなく、最後まで戦い抜いた精神力は、まさに「最強」と呼ぶにふさわしいものでした。

現代社会においても、私たちは様々な逆境に直面することがあります。そのような時、真田幸村の生き様は大きな励みとなります。どんなに困難な状況でも、信念を持って立ち向かえば道は開けるという希望を与えてくれるのです。

時代を超えて愛される理由

真田幸村が400年以上経った現在でも愛され続けているのは、彼の「最強」ぶりが単なる武力ではなく、人間としての魅力に根ざしているからです。家族愛、忠義心、不屈の精神、そして美学的な散り際の美しさ。これらすべてが組み合わさって、時代を超えた魅力を持つ人物像を作り上げているのです。

したがって、「真田幸村は最強だったのか?」という問いに対する答えは、「武力だけでなく、人間としての総合的な強さにおいて、確かに最強クラスの武将だった」ということになるでしょう。

まとめ

真田幸村の「最強」伝説を詳しく検証してきた結果、彼の強さは決して誇張されたものではなく、多面的で奥深いものであることがわかりました。大坂の陣での武功はもちろんのこと、それ以前の苦難の道のり、家族への愛情、そして最後まで諦めない精神力。これらすべてが組み合わさって、真の「最強」武将としての真田幸村像が形成されているのです。

現代を生きる私たちにとって、真田幸村の生き様は多くの教訓を与えてくれます。逆境に負けない強さ、信念を貫く勇気、そして人間らしい温かさを持ち続けることの大切さ。これらの価値は、時代が変わっても色あせることのない普遍的なものです。

歴史を学ぶ意義は、過去の出来事を知ることだけではありません。歴史上の人物の生き様から学び、現代の生活に活かしていくことにこそ、真の価値があるのです。真田幸村という一人の武将の生涯を通じて、私たちも「最強」の生き方とは何かを考えてみてはいかがでしょうか。

そして、歴史の面白さは、このように一つの疑問から始まって、様々な角度から検証していく過程にあります。真田幸村以外にも、多くの興味深い歴史上の人物が存在します。ぜひ、さらなる歴史探究の旅を続けていただければと思います。