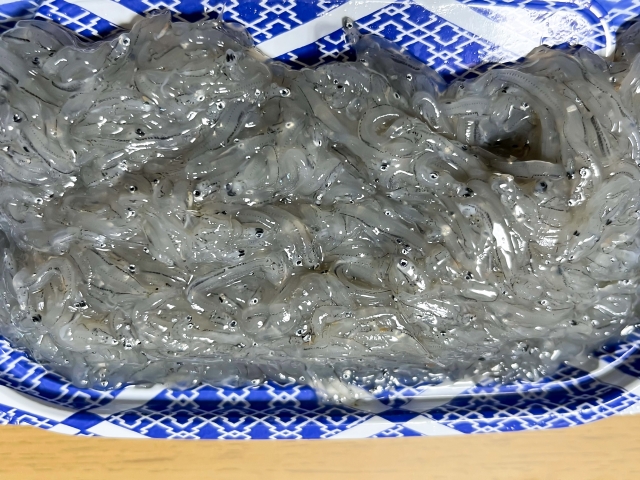

ふわっとした食感とやさしい味わいが特徴の「しらす」。日本の食卓に欠かせないこの食材ですが、実は漢字表記がいくつも存在することをご存じでしょうか?

一般的に「白子」と表記されることが多いものの、地域や歴史によって異なる漢字が使われることもあります。この記事では、しらすの漢字表記やその意味、さらにはしらすにまつわる文化や食べ方について詳しくご紹介します。

しらすと漢字の多様性

しらすは、日本の食文化に根付いた食材ですが、漢字表記にはいくつかのバリエーションがあります。一般的に「白子」と書かれることが多いですが、実はほかにも多くの漢字表記が存在し、それぞれに異なる意味や由来があります。

しらすの漢字一覧

しらすには以下のような漢字表記があります。

- 白子(しらす)

- 鱵(しらす)

- 小女子(こうなご)

- 素魚(しらうお)

これらの表記は、しらすの種類や地域ごとの呼び方によっても異なります。

しらすの読み方とその意味

「しらす」という読み方は、魚の稚魚であることや白っぽい見た目に由来しています。「白子」は、その白い色から名付けられたものであり、他にも「素魚(しらうお)」という表記が使われることもあります。また、地域によっては「鱵(しらす)」と表記されることもあり、歴史的には平安時代の文献にもその名が登場するほど、日本の食文化と密接に関わっています。

しらすに関連する言葉の違い

「しらす」と「小女子(こうなご)」は混同されやすい言葉ですが、実際には異なる魚を指します。しらすは一般にカタクチイワシやマイワシの稚魚を指し、小女子はイカナゴの稚魚です。また、「しらうお(素魚)」は、シラスとは異なる種の魚であり、特に春先に旬を迎えます。これらの違いを理解することで、しらすの正しい分類や用途が明確になります。

白子と小女子の違い

白子とは何か?

白子とは、魚の精巣を指すこともありますが、しらすの場合は白い小魚の総称として使われることが多いです。特にイワシの稚魚を指して「白子」と書くことがあります。白子は、見た目が白くて柔らかいことからこの名が付けられ、全国的に親しまれています。漁獲量が多い地域では、塩茹でや天日干しの加工が盛んに行われています。

小女子の特徴と生態

小女子(こうなご)は、イカナゴの稚魚であり、しらすとは異なる種類の魚です。主に春先に漁獲され、佃煮などの加工品として親しまれています。小女子は成長すると体長10〜15cmほどになり、成魚になると「フルセ」と呼ばれます。関西地方では特に人気があり、佃煮や酢漬けとして消費されることが多いです。また、イカナゴ漁が行われる地域では、春の訪れとともに「小女子漁解禁」のニュースが流れることが風物詩となっています。

白子と小女子の料理の違い

しらす(白子)は、釜揚げや干ししらすとして食べられることが多く、小女子は甘辛く煮付ける佃煮が一般的です。また、しらすは生のまま醤油やポン酢で食べる「生しらす」としても人気があり、特に静岡県などの漁港で提供されています。一方、小女子は乾燥させた後に炒って食べる方法もあり、ご飯のお供としての人気が高いです。

しらすは料理のバリエーションも豊富で、釜揚げしらすを使ったしらす丼やピザ、パスタ、オムレツなど、多様なアレンジが可能です。小女子は佃煮以外にも、天ぷらや酢の物、炊き込みご飯などに活用され、特に春先に旬を迎えることで季節の味覚として楽しまれます。

しらすの種類と由来

しらすの栄養価と味の違い

しらすはカルシウムやDHAが豊富で、栄養価の高い食材です。釜揚げしらすはふわっとした食感、干ししらすは凝縮された旨味が特徴です。また、生しらすは特に新鮮な状態で食べるため、しらす本来の甘みや食感を楽しむことができます。さらに、地域によってはちりめんじゃことして加工されることもあり、異なる風味が楽しめます。

しらすの漁法とその地域

しらすは、日本各地で漁獲されていますが、特に有名なのは静岡県や兵庫県のしらす漁です。網を使った漁法が一般的で、新鮮なしらすが各地で食べられています。また、和歌山県や徳島県でもしらす漁が盛んで、それぞれの地域によって漁のタイミングや漁法が異なります。

しらす漁には「船曳網漁(ふなびきあみりょう)」や「定置網漁」などさまざまな方法があります。特に船曳網漁は、しらすが群れを成して泳ぐ特性を利用し、一度に大量に漁獲することができます。漁獲後はすぐに加工され、新鮮なまま市場に出荷されます。

しらすの昔と今

しらすは古くから日本の食卓に登場しており、現在でも人気の食材です。昔は保存食として干ししらすが主流でしたが、現代では釜揚げや生しらすも楽しまれています。特に近年では、生しらすを食べる文化が広まり、新鮮なものをそのまま味わう機会が増えています。

また、しらすの加工技術も進化しており、冷凍保存技術の発展により、遠方の地域でも新鮮なしらすを楽しむことができるようになりました。観光地ではしらす丼が人気となり、各地で独自のしらす料理が生まれています。

しらすの料理法

釜揚げしらすの作り方

新鮮なしらすを塩ゆでし、短時間で火を通すことでふわっとした食感が楽しめます。釜揚げしらすは、そのままご飯に乗せたり、大根おろしやポン酢と一緒に食べるのが一般的です。おにぎりの具や、サラダにトッピングするのもおすすめです。

乾燥しらすの利用法

干ししらすは、ご飯のお供やふりかけとして利用されるほか、パスタや和え物にも適しています。さらに、炒め物やスープの具材としても活躍し、さまざまな料理に応用できます。カルシウムが豊富なため、子どもの成長にも良い食材です。

しらすを使った人気レシピ

しらす丼やしらすピザ、しらすのかき揚げなど、さまざまなレシピで活用されています。最近では、アヒージョやパスタにしらすを加えることで、洋風のアレンジも楽しまれています。特に、しらすとオリーブオイルの組み合わせは、旨味を引き出しやすく、シンプルながら美味しさが際立ちます。

しらすの苗字と名字

しらすにまつわる苗字

「白須」や「白洲」といった名字は、「しらす」に関連したものと考えられます。特に「白洲」は歴史的にも知られた名字で、武士や名家に多く見られました。

白子と睦まじい名字

「白井」や「白石」など、白を含む名字も、しらすのイメージと結びついている可能性があります。これらの名字は、日本各地に広く分布しており、自然や風景に由来するものもあります。

名字に込められた意味

「白」は純粋や清らかさを表し、これが名字にも影響を与えていると考えられます。「須」や「洲」などの漢字も、地形や水に関係する意味を持ち、これが名字の由来となっていることが多いです。

しらすを知るための豆知識

意外なしらすの情報

しらすは、生しらすとして食べられる地域が限られており、新鮮さが求められます。特に静岡県の由比や、神奈川県の湘南地方では生しらすが名物となっており、春から初夏にかけて多くの観光客が訪れます。

しらすの画数とその読み方

「白子」は6画、「小女子」は8画で、それぞれの画数には意味があるとされています。特に「白」は清潔さや明るさを象徴し、「小女子」は可憐で繊細なイメージを持ちます。

しらすにまつわる言葉の歴史

しらすという言葉は、平安時代から使われていたという説もあり、古くから親しまれています。江戸時代にはすでに一般的な食材として認識されており、庶民の食卓にも登場していました。また、しらすを干して保存する文化は、戦国時代にも存在していたと考えられています。

しらすの語源については諸説ありますが、白く透き通った見た目から「白州(しらす)」と表記されていたことが由来とも言われています。また、古くは「素魚(しらうお)」と混同されることもあり、地域ごとに異なる名称で呼ばれていたことが文献に記されています。

しらすとイワシの違い

イワシがしらすになるまで

しらすは、イワシの稚魚であり、成長するとマイワシやウルメイワシになります。カタクチイワシの稚魚が一般的にしらすとして漁獲されますが、地域によってはマイワシやウルメイワシの稚魚も含まれます。しらすは成長とともに体色が変化し、大きくなるにつれて銀色の光沢を帯びてきます。

イワシを使った料理としらすの違い

イワシは塩焼きや煮付けとして食べられることが多く、しらすはより繊細な食べ方が主流です。しらすはそのまま食べることができるため、手軽に料理に取り入れることができます。特に、生しらすは醤油やポン酢と組み合わせて楽しむことが多く、シンプルな調理法がその魅力を引き出します。

一方、イワシは焼き魚やフライとして食べられることが多く、しらすとは異なり、骨や内臓を取り除く下処理が必要です。また、イワシの油分はしらすよりも多いため、焼くことで香ばしさが増し、しらすとは異なる食感を楽しむことができます。

しらすの地域別特徴

シラス台地の魅力

シラス台地は、火山灰で形成された土地で、しらすとは直接の関係はないものの、名前の由来として興味深いものがあります。九州地方に広がるシラス台地は水はけがよく、農業には適していませんが、その地形が独特の風景を作り出しており、観光地としても知られています。

地域ごとのしらすの特徴

関東では「生しらす」が有名で、関西では「釜揚げしらす」が主流です。静岡県の由比や神奈川県の湘南地方では、生しらすを食べる文化が根付いており、漁港周辺の食堂では新鮮なしらす料理が楽しめます。生しらすは鮮度が命のため、産地でしか味わえない貴重な食材とされています。

一方、関西地方では釜揚げしらすが主流で、兵庫県や和歌山県では白くふんわりと茹で上げた釜揚げしらすが定番です。関西では生食よりも加熱調理されたしらすが好まれ、地域ごとに食べ方に違いが見られるのも興味深い点です。

しらす漁が盛んな地域

静岡県、兵庫県、愛媛県などがしらす漁の盛んな地域として知られています。

しらすの漢字の多様性を知ることで、より深くしらすについて理解することができます。日常の食卓で親しまれているしらすですが、その背景には豊かな歴史や地域性があることを感じてみてください。